背景:子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?

目 次

日本の子ども・子育て政策の経緯

政策は目的に沿った効果を発揮したのか

保育所利用の効果のさらなる可能性

日本の子ども・子育て政策の経緯

日本では1990年に、前年の合計特殊出生率が1.57となったことが発表された。この値は、その時点での過去最低水準をさらに下回るものであり、社会に大きな衝撃をもたらした。このことが1つの契機となり、出産・育児が政策課題として本格的に議論されるようになった。1990年代にはエンゼルプラン(1995~99年度)、新エンゼルプラン(2000~04年度)などの具体的な政策実施計画が策定された。そして2003年9月には、より包括的かつ本格的に少子化への対応策を推進していくために、「少子化社会対策基本法」が制定された。同法に基づいて2004年6月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」を通じて政策目標としての大きな方向性と具体的な政策目標が示され、それらに基づいて地方自治体が実際の事業を進めていくことになった。これまで日本の子ども・子育関連の議論では、政策課題として主に出生率の上昇と女性就業率の向上に力点が置かれ、保育所や学童保育(放課後児童クラブ)の定員増、延長・夜間保育や病児・病後児保育等の支援の充実、男女の育児休業取得率の向上などが目指されてきた。これにより主に女性の就業率上昇や就労環境の改善などを図り、生産性や経済成長率の向上につなげることが政策の大目標とされてきた。基本法の制定以降もさまざまな政策や事業計画が打ち出されてきた。少子化対策大綱は、2010年、2015年とこれまで約5年おきに新しいバージョンが提示されてきたし、2015年4月からは保育園、幼稚園、幼保一体型の認定こども園の充実化や地域の実情に応じた支援を進めるための「子ども子育て新制度」が、子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)に基づいて施行され、内閣府には同制度推進の中心的役割を担う「子ども・子育て本部」が設置された。

その後も法律面の整備が進められるとともに、2016年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では「希望出生率1.8」という目標が提示された。その達成を目指して若者の雇用安定、待遇改善や働き方改革の推進、女性活躍、保育サービスの充実や教育機会の充実なども掲げられ、2025年度までの具体的な計画が示された。なお同プランでは、当時の基準で「名目GDP 600兆円の実現」がうたわれたことも記憶に新しい。さらに、2017年12月に発表された「新しい経済政策パッケージ」で待機児童の解消が改めて強調されるとともに、幼児教育の無償化などの新たな指針と財源の計画が示され、現在も議論が進んでいる(なお、子育て政策の経緯などについての詳細は、内閣府『平成30年版 少子化社会対策白書』も参照)。

政策は目的に沿った効果を発揮したのか

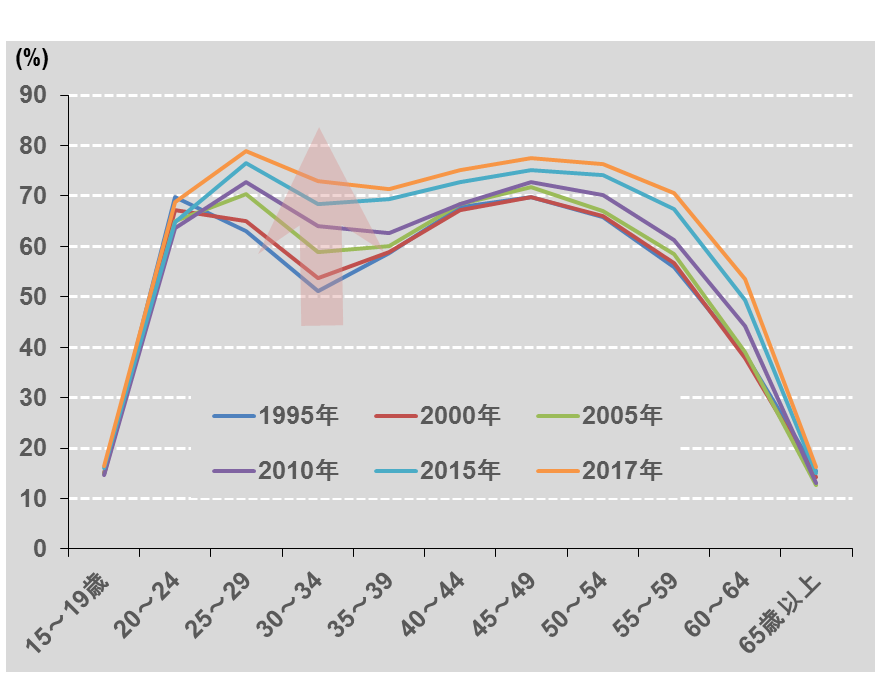

こうした数々の政策や事業計画は、掲げられた目標に対してどのような効果があったのだろうか。ひとまず総務省「労働力調査」で全国の女性就業率の推移を見てみると、図1に示したように1995年から2017年にかけて、特に20~30歳代の女性の就業率が上昇しているように見える。しかし、これをもって直ちに、「政府の政策が実施されたことが原因で」、女性の就業率が上昇したとみなせるかどうかについては、十分に注意する必要がある。女性の就業率の変化に影響を与える要因は、政府の政策以外にも数多く存在するため、単純に集計した結果の数字を眺めているだけでは、「なぜ女性の就業率が上昇したのか?」「それ対して施策はどの程度の効果を発揮したのか?」といった、原因と結果の因果的な構造に迫ることはできない。たとえば、総じて女性の就業意欲が全体的に高まってきた、または「育児は母親が担うべき」という伝統的な価値観に変化が生じつつあるために、母親が就業できるように個人や家族がこれまで以上に努力したために女性就業率が上昇したのかもしれない。また、親(子どもの祖父母)に子どもの面倒を頼んだり、民間のベビーシッターや託児所などを利用したりするなど、保育所以外に子どもを任せる手段が拡大した影響かもしれない。図1 女性の就業率(年齢階層別)の推移

(出所)総務省統計局「労働力調査(長期時系列データ)」より作成。

このように、結論を急がず少し立ち止まってさまざまな可能性にまで思いをめぐらせてみると、「女性就業率が上昇している」という事実を、単純に「施策の効果だ」と結論づけることができないことがわかるだろう。この問題に対し、「国勢調査」の1990~2010年の期間で5年ごと5時点の公表データを用いて、都道府県レベルで子ども1人当たりの公的な認可保育所の定員と母親の就業率の変化の関係について、上で述べたような人々の価値観や就業意欲の変化などの影響を除き、三世代で同居して祖父母が保育を担う可能性もふまえて分析した研究がある。同研究では、保育所定員の伸びは三世代で同居する家族を減らしたものの、母親の就業率の上昇には影響を与えていなかったことが指摘された(Y. Asai, R. Kambayashi, and S. Yamaguchi (2015) "Childcare Availability, Household Structure, and Maternal Employment," Journal of the Japanese and International Economies, 38: 172-192. ;朝井友紀子・神林龍・山口慎太郎 (2016) 「保育所整備と母親の就業率」『経済分析』第191号:121-152.)。

しかし、同研究では都道府県レベルの平均値を示した集計データが用いられていることに起因する限界がある。1つひとつの家庭に目を向ければ、同じ都道府県の中でも、祖父母に子どもを預けられる家庭もあれば、預けられない家庭もある。当然、個別の事情で祖父母を頼れない家庭では、認可保育所が利用可能になったから三世代の同居をやめる、といった決定はなされない。また、家庭ごとの経済状態や家族構成、親の就業状態や雇用形態の違いなども考慮すると、安価に利用できる認可保育所の充実がどのような効果を持つかは、各家庭によって異なると考えるのが自然だ。つまり、各家庭が置かれた状況をふまえて正確に認可保育所の充実がもたらす効果を導出するためには、都道府県単位などではなく、家庭単位のデータが必要となるのである。「CREPEFR-6の論文プレビュー」で紹介するYamaguchi, Asai and Kanbayashi (2018a) は、この問題に対応した研究である。同論文では、2001年生まれの子ども、2010年生まれの子どものいる家庭を対象とした、厚生労働省「21世紀出生児縦断調査」の家庭単位のデータを用いて、保育所利用の拡大と母親の就業率の変化の関係を分析している。これにより、どのような家庭でどんな効果があったのかを個別に詳しく見ることができるのである。

保育所利用の効果のさらなる可能性

ここまでは主に、子ども・子育て政策と女性就業率の関係について中心に見てきたが、以下では政策がもたらしうる他の効果の可能性に目を向けてみよう。政策課題としてはもっぱら親の就業や労働環境がメインであったことは先に述べた通りであるが、これまで保育所に通えなかった子どもが通うようになれば、子ども自身の成長・発達状態にも何らかの効果が生じることが考えられる。同様に、親が子どもを預けられるようになり、自分の時間が得られれば、就労環境以外にも、普段の親の心理状態や子どもへの接し方などに何らか影響が及ぶかもしれない。こうした点に焦点を当てた分析が、「CREPEFR-7の論文プレビュー」で紹介するYamaguchi, Asai and Kanbayashi (2018b) である。同論文でも「21世紀出生児縦断調査」を用い、各家庭が置かれた状況の違いをふまえて保育所通いが子どもの成長・発達と親の行動や精神状態にもたらす影響を分析している。保育所は、単に親が働くために子どもを預ける場所というだけでなく、就学前の子どもの教育、つまり幼児教育の場でもある。幼児教育は、欧米を中心にさまざまなポジティブな効果をもたらすことが指摘されてきた。母親の就業率上昇による短期的な影響だけでなく、教育を受けた子どもの知的能力や、社会的な適応力、潜在的なコミュニケーション能力の向上に効果があり、長期的に見て将来の子どもの所得増や犯罪など社会的な逸脱行動を減少させるなどのポジティブな効果が実証されてきた。ただしこれらの多くは欧米での研究であり、研究対象となっている家庭の環境や保育所の質などの状況がそれらとは異なる日本でも同様の効果があるか否かはわかっていない。そのため、厳密に因果的な効果を区別するために設計された調査・研究の実現が期待されている段階であることには、注意が必要だ。しかしそれでも、諸外国で見られるようなポジティブな成果が得られる可能性は十分にある。

CREPEFR-6と7の論文プレビューで紹介する2つの研究に共通するのは、各家庭の特徴や置かれた状況の違いふまえて分析を行うために、家庭単位のデータを用いている点である。政策は「公的な認可保育所の充実」という1つであっても、個々の家庭は経済状態、家族構成、就業状況等々が異なるため、政策から得られる恩恵も大小さまざまである可能性が高い(逆効果である可能性すらないとは言えない)。たとえば、祖父母に頼むなど保育所以外に子どもを任せる代替策を利用しにくい家庭や、認可保育所利用の選考基準で優先されにくい家庭は、そうでない家庭と比べて、保育所の整備が進み利用可能性が高まれば、より大きな恩恵を受けることができるだろう。ある政策の効果が家庭の抱える特性ごとに異なるならば、特にどのような家庭の利用を促進すると政策の効果がより強く発揮されるのかを見極めることが重要となる。さらにその知見から、限られた資源の中で実施される政策の効果が、最も無駄なく効果的に発揮されるために現行のルールや方針を調整する、といった実践的な対応も可能となる。ただし、家庭ごとの個別の事情をふまえた詳細な分析を行うためには、事後的な分析手法の工夫だけではどうにもならず、家庭や個人単位で複数年にわたって同一の対象を追跡した詳細なデータが必要となる。個別の効果を捉えるための調査・研究の推進に加えて、それを可能にするための詳細なデータの整備が、より深く実践的な政策評価を行うためには必須である。

「CREPEFR-6 論文プレビュー:保育所拡充の就業支援が効果的なのはどんな家庭の母親か?」へ

「CREPEFR-7 論文プレビュー:保育所は幼児教育の場として子どもと親にどのような影響を及ぼすか?」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。