論文プレビュー:保育所拡充の就業支援が効果的なのはどんな家庭の母親か?

論文:Shintaro Yamaguchi, Yukiko Asai and Ryo Kambayashi (2018a), "Effects of Subsidized Childcare on Mothers’ Labor Supply under a Rationing Mechanism," Labour Economics, 55: Pages 1-17.

著者:山口慎太郎(東京大学)・朝井友紀子(東京大学)・神林龍(一橋大学)

画像提供:makaron* / PIXTA(ピクスタ)

目 次

イントロダクション:家庭環境に応じて異なる保育所利用の効果を捉えるために

家庭レベルのデータに基づく詳細な分析

因果的効果の分析のための工夫:政策前後の変化と地域の差を利用

経済的に恵まれない家庭に効果大

より効果的な保育政策を実現するために

イントロダクション:家庭環境に応じて異なる保育所利用の効果を捉えるために

日本では1990年代中頃より、少子化問題が本格的に政策課題として認識され始め、現在にいたるまでさまざまな政策目標や事業計画、法整備も進められてきた。その中で特に政策目標の中心に据えられてきたのが、公的な認可保育所の整備・拡充による待機児童の解消と、それによる出生率の上昇や子育て世代の女性就業率の向上であった。そして、「背景:子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?」でも触れたように、1990年代から今日まで、徐々に子育て世代である20~30歳代を中心に、女性の就業率は上昇を続けてきた。保育所整備による女性就業率の向上、という議論が多く展開される一方で、実際にどの程度の効果があったのかを現実のデータで確認した例は、実は驚くほど少なかった。このことを問題視した本論文の著者3人は、「国勢調査」を用いて都道府県レベルのデータを構築し、1990年代と2000年代にどのような変化があったかを分析し、保育所整備の拡大が母親の就業率の伸びに与えた影響は驚くほど少なかった可能性を指摘した( Y. Asai, R. Kambayashi, and S. Yamaguchi (2015) "Childcare Availability, Household Structure, and Maternal Employment," Journal of the Japanese and International Economies, 38: 172-192. ;朝井友紀子・神林龍・山口慎太郎 (2016)「保育所整備と母親の就業率」『経済分析』第191号:121-152.)。特に1990年代は、保育所の整備が進んだことにより祖父母・両親・子の三世代同居が減少したことで効果が相殺され、保育所整備が母親の就業率向上に結びついたわけではなかったことが示唆された。2000年代に入ってからは、すでに三世代同居が減少していたため状況はやや異なるものの、保育所整備が就業率に与えたインパクトは全体としては小さかったことが確認された。

しかし、本当に保育所整備は政策課題とされてきた女性就業率の向上に貢献してこなかったのだろうか。上記の研究は複数年度にわたる都道府県レベルの集計データを用いた分析であり、各都道府県に根ざした文化や女性就業に対する意識、価値観などデータで捉えにくいさまざまな異質性や、時間を通じて変化しない固有の要因を考慮した分析は可能となるものの、個別の家庭ごとに異なる特徴や要因は捉えることができない。そういった意味では、大雑把なデータを用いた分析であった。

一方で、保育所整備が進むことで得られる恩恵の大小は、各家庭が置かれた状況によって異なることが予想される。都道府県レベルで見れば保育所整備が進むことで三世代同居が減少し、子どもを任せる先が祖父母から保育所に移ったとみなされたものの、各々の家庭の事情で祖父母に子どもを頼めない人々も存在する。近年では徐々にベビーシッターなど保育所とは別の託児サービスも利用されつつあるが、まだまだ全体へ普及しているとは言い難く、料金も公的保育と比べて高額であり、経済的に余裕のない家庭が頻繁に利用するのは難しいかもしれない。加えて認可保育所は、現在も待機児童が問題視されていることからわかるように、希望者全員が利用できるわけではない。各家庭が保育所を運営する市区町村に申請し、市区町村が以下に示すような基準で申込者の状況に応じて点数を付け、利用の可否を選考する形になっている。

この保育所利用申請の手続きや、各家庭の状況に応じた入所選考基準は非常に複雑であり、自ら制度を理解したうえで対応し、申請するだけでも大変な作業である。現時点では、各自治体によって異なる部分もあるが、概ね以下のような選考基準が採用されている(より詳しくは、鈴木亘『経済学者、待機児童ゼロに挑む』新潮社、2018年、などを参照)。

・正社員のほうが、非正社員よりも点数が高い

・自宅外で就業しているほうが、自宅内就業の場合よりも点数が高い

・就業時間が長い、就労日数が多い場合のほうが、点数が高い

・すでに働いているほうが、求職中の場合よりも点数が高い

・ひとり親世帯、生活保護世帯は点数が高い

・疾病、障がい等の特別な事情がある場合は点数が高い

・出産前後の期間は点数が低い、通学中の場合は点数が低い

以上の内容から明らかであるが、現行の基準は、各家庭が置かれている就業状態や経済状況、家族構成、健康状態などと密接に関連している。本論文の著者らはこの基準を「利用調整ルール」(rationing rule)と呼び、これが保育所利用拡充という政策に対してどのような帰結をもたらしているのかについても分析している。もちろん、利用調整ルールは各家庭の状況をふまえて適用されるため、その分析のためには家庭ごとに記録された調査データ(個票データ)が必要となる。そこで本論文では、そうした家庭ごとの細かな状況を得ることができる個票データを活用して、認可保育所の拡充と女性就業率の間に潜む関係性の構造に迫った。以下では、分析に用いたデータと分析上の工夫について紹介していこう。

家庭レベルのデータに基づく詳細な分析

本論文では、厚生労働省が実施する個別の家庭ごとに対象とした大規模調査である「21世紀出生児縦断調査」の個票データを用いている。このデータは、2001年生まれと2010年生まれの子どもたちのうち約8万人を対象として、生後半年から毎年追跡して調べ、彼・彼女らの発達状態や家庭環境、両親の就業状態、そして保育園の利用状況などについて調査して得たものである。未就学児のいる家庭の状況を個別に捉えて分析するという本論文の目的に対し、好適なデータである。このデータのメリットとしては、調査対象の規模(サンプルサイズ)が大きいこと、複数時点にわたって同一対象者を追跡したデータが記録された「パネルデータ」として利用できること、地域ごとの識別が可能で地域差を考慮した分析に使えること、加えて未就学児の家庭環境や両親の状況に関する詳細な記録がなされていることなどが挙げられる。このように、家庭レベルの情報を豊富に含んだデータを用いることで、利用調整ルールの影響も含めて正確に保育所拡充による母親就業率の変化の構造を捉えることができるのである。

本論文では、このデータを用いて特に2000年代初めに実施された日本の保育政策が母親の就業率に与えた効果の分析を行っている(本論文では母親の労働市場での成果として、就業率に加えて労働時間、所得、雇用形態など分析の対象としているが、ここでは就業率に絞って紹介する)。1990年代にも政策や計画はさまざまに示されてきたが、法的根拠とともにより包括的に保育所利用の拡充を進展させたのは、2003年9月に制定された「少子化社会対策基本法」と、それに基づく「少子化社会対策大綱」(2004年6月~2010年1月)であろう。それ以前も徐々に保育所は拡充されてきたが、この改革でより明確に目指されるようになった(2000年から2010年にかけて公的な認可保育所の定員数は12%上昇した)。データには同法が制定される前と後のデータが含まれており、その後政府の方針を受けて各自治体が徐々に保育所の拡充が進めていく状況も捉えられている。このことが、因果関係を明確にするうえで欠かせない要素であった。

因果的効果の分析のための工夫:政策前後の変化と地域の差を利用

少子化社会対策基本法に基づく保育所の拡充等の事業は、国の発表を受けて、各都道府県や市区町村によって国の支援・補助のもとで進められた。しかし、保育所の拡充は全国一律のペースで等しく進んだわけではない。各自治体のその時点での財政状況や人口構造、少子化の進行度や政策の優先度によって、どの程度注力できるかが異なってくる。地域差が生じる要因として、内閣府に設けられた「待機児童ゼロ特命チーム」による当時の指摘では、待機児童解消がなかなか進まない要因として、(1) 認可保育所への補助に対する地域の実情をふまえない一律の制度的な縛り、(2) 保育サービス拡充のための恒久財源がないこと、(3) 待機児童が多く保育所がより必要な都市部の地域ほど場所や人材の不足していること、の3つが挙げられていた(「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」)。

本論文では、政策実施前後の時間を通じた母親就業率の伸びの差に加えて、同時期に上記の要因などによって生じる地域(データでは都道府県、中核市、政令指定都市別に識別できる)による保育所利用拡充の進行度の差という2つの軸での比較を通じた分析を行っている。こうした比較の枠組みを用いて、保育所の利用しやすさが大きく拡充した地域とあまり拡充しなかった地域のそれぞれで母親の就業率の伸びの差異を確認することで、保育所利用の拡充が母親の就業率をどの程度増加させたかという直接的な因果効果を見ることができるのである。この分析枠組みは2軸で差を取ることから、「差の差(difference in difference: DID)推定」と呼ばれており、因果関係の計量分析を行うための代表的な手法の1つである(なお、実際にはさらに厳密な枠組みで推定が行われている。詳しくは本論文を参照)。

それでは、家庭レベルの個票データを用いて政策前後と地域差を考慮するDID推定を行うことでどのような分析結果が得られたのだろうか。特に各家庭が置かれた状況に応じた、保育所の拡充が母親の就業率の伸びに与えた影響の違いに焦点を当てて結果の主要なポイントを確認していこう。

経済的に恵まれない家庭に効果大

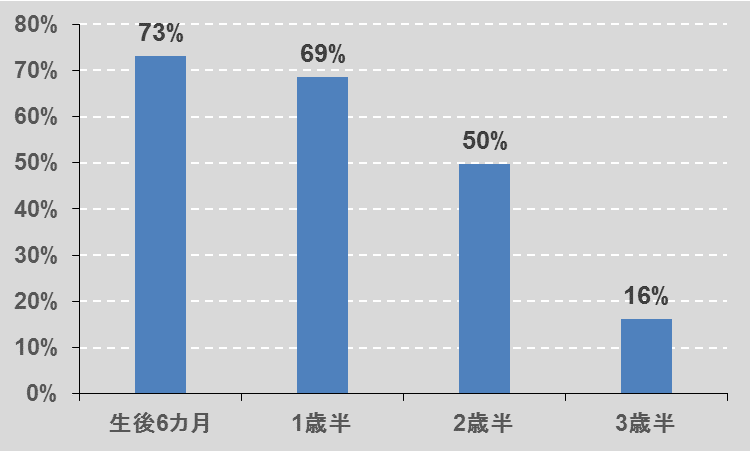

ここでは主に、各家庭における子どもの年齢の違い、母親の学歴の違い、および母親がすでに働いているか否かの3つの点について、保育所の拡充が母親就業率の向上にどのように影響を与えたかについての分析結果を紹介しよう。第1に、図1に見られるように、より幼い子どもを持つ家庭であるほど、保育所利用の拡充は母親就業率を大きく伸ばすという傾向が見られた。子どもの年齢によって保育所の効果が大きく異なり、特に1、2歳児のいる家庭において高い効果が見られるという点は、これまで明示的に議論がなされてこなかったポイントである一方で、現実の状況にも整合的であると考えられる。直近では、2017年の待機児童数は全体で2万6081人と報告されているが、うち0歳が17%、1、2歳が72%を占め、3歳以上は11%であった(厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成29年4月1日)」より)。すなわち、より待機児童の多い年齢層で就業支援効果が大きかったということである。

なお、図1には含まれていないが、分析では3、4、5歳については効果が非常に低いことも示された。本論文の著者らは、これはこの年齢の場合は幼稚園が代替手段として機能しているためではないかと指摘している。また、0歳児の場合も、保育所が利用しやすくなっても母親の就業に結びついていない傾向が見られた。これについて明確な原因はまだわかっていないが、育休制度の存在、親の動機(0歳の段階では保育に預けたくない)、定員の枠が増えても実際には0歳児には回っていない可能性などが指摘されている。

図1 子どもの年齢別に見た保育所利用拡大の母親就業率に対する効果

(出所) Yamaguchi, Asai and Kambayashi (2018a) より作成。

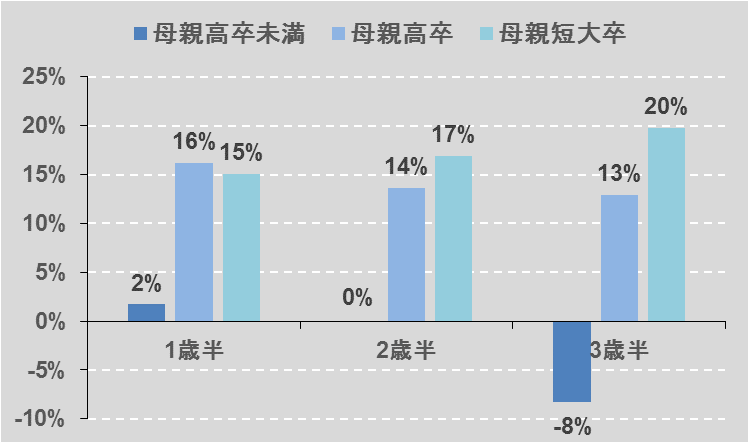

第2に、母親の学歴別に見た場合の母親就業率の上昇効果の違いを見ていこう。図2は、子どもの年齢ごとに母親が4年制大学を卒業した場合の就業確率の伸びを基準、つまり0%とした場合に、それ以外の学歴の母親の就業確率の伸びが何%ポイント高いか(低いか)を示している。これを見ると、母親が高卒、短大卒の場合は、子どもが何歳であっても就業確率への効果が高かった。つまり、母親の学歴が4代卒よりも低い場合に、一貫して母親の就業確率を高める効果が高いことが見られたのである。なお母親が高卒未満の場合は、グラフでは相対的に小さい値が示されているが、分析では統計的に明確な効果がないと判定された。4大卒の場合も含めると、子どもの年齢にかかわらず学歴に対して逆U字のような関係が見られた。

図2 母親の学歴別に見た保育所利用拡大が母親就業確率に対する効果:4大卒を基準に

(出所) 図1と同。

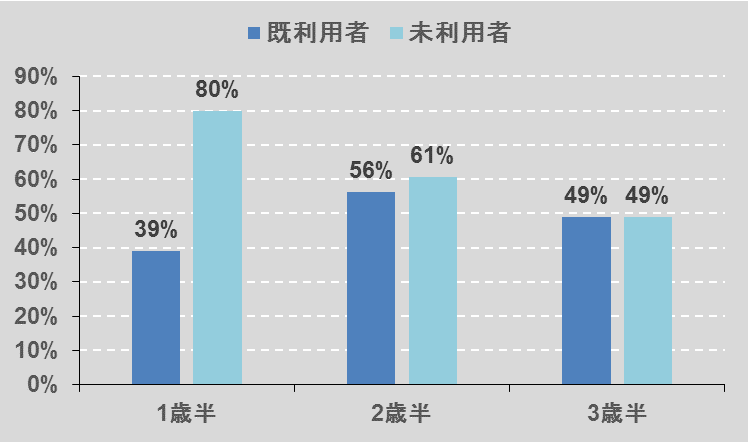

最後に、母親が既に保育所を利用しているか否かの違いで見た場合の政策の就業支援効果について見ていこう。図3は、子どもの年齢ごとに保育所を現在すでに利用している母親と、その時点ではまだ利用していない母親とに分けて、就業率への政策効果を見たものである。ここからは、特に子ども1歳半と幼く、かつ保育所未利用者層に、より大きな効果が見られる。

図3 母親が既に保育所の既利用者か否かで見た保育所利用拡大の母親就業率に対する効果

(出所) 図1と同。

より効果的な保育政策を実現するために

上記の分析結果をふまえて、どのような政策的な示唆が得られるであろうか。まず結果を整理すると、子どもが1、2歳と幼い場合、母親の学歴が相対的に低い場合に特に母親への就業支援効果が高く、さらに、その時点で保育所を利用していない幼い子どもを持つ母親への効果も高いことが見出された。この結果をふまえて、現状の政策効果を理解するための鍵となるのは、現行の認可保育所の利用調整ルールである。先に述べたように、現在のルールのもとでは、入所申込みの段階で両親がフルタイムの正社員として働いていると非常に有利である。歴史的な経緯もあって現在の利用調整ルールが構築されているが、現時点の労働市場の状況をふまえると、育休のとりやすさ、家庭の経済状態などは、母親もフルタイム正社員として働いている場合の方が良好であると考えられる。つまり現行ルールのもとでは、保育所に入りやすい家庭は経済的にも恵まれている可能性が高いということである。

加えて、夫婦ともにフルタイムで働く経済的に恵まれた家庭は、もちろん全員ではないが、公的な保育サービス以外の代替手段として、祖父母の助けが得やすく、より高額な無認可保育所やベビーシッター等の託児サービスを利用しやすい家庭である傾向があるとも考えられる。一方で、現行の利用調整ルールの下で認可保育所を利用しにくい家庭の中には(ひとり親や生活保護世帯は別として)、両親の学歴が相対的に低い、正社員の職を得ることができていような家庭である可能性もある。しかし、本論文の分析からは、後者のような家庭ほど保育政策の就労支援効果が高いことが示唆されたのである。全面的な保育・幼児教育の無償化を進めるよりも、家庭の置かれた状況によって効果がことなることをふまえたターゲティング政策を考えることが重要であるとも考えられる。

これらの点をふまえると、まずは、これまで進めてきた保育政策をより一層進展させるべきだと言える。現段階では利用できない家庭が出ても、さらに拡充を進めていけば認可保育所へのアクセスはさらに容易になり、就労支援効果の大きい上記のような家庭も徐々に利用できるようになると考えられるためである。上記の結果で、保育所未利用の母親に対してより大きな就業支援効果が見られたことも、その点をサポートしていると言えるだろう。一方で、現行の利用調整ルールが保育政策の効果を阻害している可能性も指摘できる。経済的に恵まれない家庭で効果大だといっても、全面的に家計所得順に認可保育所を割り当てるなどといった単純な方法で解決できる問題ではないことは確かである。しかし、現行の利用調整ルールに加えて家計所得に応じた恵まれない家庭への優遇措置は検討に値するのではないだろうか。

このように、ある時点の状況に対応するために設定した制度は、社会環境が変化していくにしたがって、当初の意図とは異なる方向に作用する可能性が生じてしまう。大切なのは、頻繁にデータや事実に基づいて現状をしっかり捉え、政策の方向性や現行のルールを再検討・再調整していくサイクルを回すことであり、これは保育政策にとどまらずいかなる政策においても重要となるであろう。

「背景: 子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。