論文プレビュー:保育所は幼児教育の場として子どもと親にどのような影響を及ぼすか?

論文:Shintaro Yamaguchi, Yukiko Asai, Ryo Kambayashi (2018b), "How Does Early Childcare Enrollment Affect Children, Parents, and Their Interactions?," Labour Economics, 55: Pages 56-71.

著者:山口慎太郎(東京大学)・朝井友紀子(東京大学)・神林龍(一橋大学)

画像提供:IYO / PIXTA(ピクスタ)

目 次

イントロダクション:保育政策の短期・長期の経済成長への貢献

家庭レベルの詳細なアンケートに基づくデータの活用

保育所通いが子どもの発達と親の行動・精神状態に及ぼす影響の定量化

子ども・母親ともに、経済的に恵まれない家庭に効果大

幼児教育の場としての保育所の機能に目を向ける必要性

イントロダクション:保育政策の短期・長期の経済成長への貢献

これまで日本で進められてきた子ども・子育て政策では、主に少子化対応が企図され、保育所の整備を通じて子育て世代の親の労働環境を整えることを目標に進められてきた。1990年代からさまざまな政策や事業計画、法整備が進められてきたが、そこで中心的な政策課題とされてきたのは、女性就業率の上昇と出生率の引き上げであった。政策的な経緯は 「背景:子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?」でも整理されているが、保育所整備と待機児童の解消は特に親の就労支援に貢献するものといて注目されてきたのである。しかし、実際に保育所に通うのは彼・彼女らの子どもたちである。親への注目だけでなく、以前は保育所に通わず親や祖父母などが面倒を見てきた子どもが保育所に通うことで受ける影響も、より望ましい保育政策を考えるうえで重要な要素である。はたして、保育所通いは子どもにとって好ましい効果があるのだろうか。

また、保育所は親が働いている間に子どもを預ける場というだけでなく、未就学児に対する教育の場としての役割もありうる。幼児教育の長期的な効果は、これまで欧米を中心に諸外国でさまざまな分析がなされてきた。それぞれの調査・分析の背景の違いには十分な注意が必要であるが、おおむね幼児教育の充実は、将来の労働所得の増加、将来の社会保障支出・医療費の削減、さらには犯罪減少などを通じて、社会・経済的にポジティブな効果が得られると主張されてきた。残念ながら日本では、諸外国でなされたような幼児教育と子どもの将来のアウトカムに関する因果関係を示した研究は少ないが、日本でも長期的にプラスの影響が得られる可能性は十分にある(先行研究等についてより詳しくは本論文の著者の1人である山口氏のブログ記事 「『保育園通いの効果』研究の関連記事一覧」を参照)。

従来の保育政策は、女性就業の増加や親の働き方改革を通じた生産性と経済成長の向上という短期的な目標を中心に議論がなされてきたが、保育所を幼児教育の場と捉えれば、短期のみならず長期的な経済成長にも貢献しうる。もしそれが正しいならば、短期的な効果しか考慮しないということは保育政策の効果の過小評価にもつながりかねない。

本論文の著者3人は、このような問題意識から、まず保育所に通うことで子どもの成長・発達にどのような影響が及ぶかを分析した。加えて、子どもが保育所に通うようになることで、以前は一日中子どもの面倒を見ていた母親の行動・精神状態にも何らかの影響が及ぶかもしれない。そこで本論文では、この点もふまえ、家庭ごと個別に調査対象とした詳細なデータを用いて、保育所通いが子どもと親にもたらす効果を検討したのである。以下では、分析に用いたデータや分析方法について紹介する。

家庭レベルの詳細なアンケートに基づくデータの活用

本論文で用いたデータは、「CREPEFR-6の論文プレビュー」で紹介した論文と同じく、厚生労働省が実施する個別の家庭ごとに対象とした大規模調査である「21世紀出生児縦断調査」の個票データを用いている。このデータは、2001年生まれと2010年生まれの子どもたちのうち約8万人を対象として、生後半年から毎年追跡して調べ、彼・彼女らの発達状態や家庭環境、両親の就業状態、そして保育園の利用状況などについて調査して得たものである。本論文ではまず、このデータにより子どもの発達状態の定量化を試みた。そこでは特に発達状態を表す代表的な指標である、子どもの「言語発達」、「多動性傾向」、「攻撃性傾向」の3つを、データに含まれているさまざまな項目から統計的な処理を行って作成した。

加えて、子どもの保育所通いが母親の行動や精神状態に与える影響も、同データから定量化して分析している。子どもが保育所に通うようになると、母親の就業がより容易になり家計所得の増加につながるため金銭面の不安が減少する。また、一日中の子どもの面倒を見ることから解放され自分の時間も持てるようになる。このような点を通じて母親のストレスが軽減されれば、普段の子どもとの関係改善にもつながり、結果として子どもの家庭環境に良い影響を及ぼし、発達にも好ましい効果がもたらされることも考えられる。このことを検証するために、著者らは母親の子育てから受けるストレスや幸福度、さらには家庭における「しつけの質」を定量化し、分析を行った。以下では、これらの定量化の方法について紹介していくこととする。

保育所通いが子どもの発達と親の行動・精神状態に及ぼす影響の定量化

まずは、子どもが受ける影響の指標として「言語発達」「多動性傾向」「攻撃性傾向」の3つについて見ていこう。第1に、子どもの「言語発達」である。「21世紀出生児縦断調査」では、以下の項目について「はい」、「いいえ」で保護者が回答した結果が記録されている(以下に挙げる項目も含め、実際の解答者の9割は母親である)。本論文では、これらの回答結果を用いて言語発達の指標を作成した。1. 「ママ」「ブーブー」など意味のある言葉を言う

2. 2語文(「ワンワン キタ」など)を言う

3. 自分の名前が言える

上記の項目の1から3になるに従って「はい」の割合は減少するものの、ほとんどの子どもは自分の名前まで言うことができるため、この回答を利用して作成した指標は「言語発達の遅れ」を示している。たとえば、英才教育による「優れた言語発達」の程度を見出せる指標ではないことには十分に注意してほしい。

第2に、子どもの「多動性傾向」である。これについては、以下の5項目に当てはまるかどうかの回答結果を利用して指標が作成された。以下の項目は、標準的な注意欠陥・多動性障害(ADHD)の診断基準に似ているため、本論文では多動性傾向の指標化に用いることとした。

1. 落ち着きがない

2. 飽きっぽい

3. 人の話を最後まで聞かない

4. 公共の場で騒ぐことがある

5. 遊具で遊ぶときに順番を守れない

多動性傾向に問題を抱えている子どもは、学校生活を上手く送ることができず将来の進学・就職において困ることが増えると言われている。また多動性傾向は、発育期の環境要因の影響を受けるため、保育園に通うことで子どもの発育環境が変化すると、多動性傾向の強さにも影響が及ぶ可能性がある。

第3に、子どもの「攻撃性傾向」である。これは、以下の3つの項目に当てはまるか否かの回答結果に基づいて指標が作成された。

1. おもちゃや絵本を壊すことがある

2. 人に乱暴することがある

3. 気が短い

次に、母親の行動・精神状態に及ぼす影響について見ていこう。ここでは、家庭での「しつけの質」、「子育てからくるストレス」、「子育てからくる幸福度」の3つについて紹介する。第1に、「しつけの質」をどのように定量化するかである。しつけの質は、「子どもが悪いことをした場合に親がどう対処するか」についての以下の5つの質問項目に対する回答結果を統計的に処理して指標化した。以下の各項目について「よくする」、「ときどきする」、「まったくしない」の3段階で親が回答したものである。

1. 言葉でいけない理由を説明する

2. 理由を説明しないで「だめ」、「いけない」としかる

3. おしりをたたくなどの行為をする

4. 子どものしたことを無視して悪いことに気づかせる

5. 外に出す・押し入れなどに閉じ込める

ここで、「望ましい」とされるしつけの方法は上記の1(言葉で説明)であり、「望ましくない」しつけは3(おしりをたたく)であるとされている。親が体罰を行うことで、子どもも暴力を振るっても良いと学んでしまい、他の子どもに乱暴になったり、将来大人になったときに子どもに体罰を行ったりするようになる傾向があることが知られている。 第2は、「子育てからくるストレス」についてである。これは、「子育てによる身体の疲れが大きい」などの18項目について当てはまるかどうかを親が回答し結果から、子育てストレスの指標を作成した。第3は、「子育てからくる幸福度」であるが、これは「子どもとのふれあいが楽しい」などの8項目の質問を利用し、同様の手法で幸福度についての指標を作成した(以上の指標作成のより詳細な手順については、山口慎太郎「保育園通いで、子どもだけでなく「母親も育つ」のは科学的理由がある」『現代ビジネス』2017年12月13日も参照)。

ここまで見てきたような形で、保育所通いが子どもの発達と母親の行動・精神状態に及ぼす影響を定量化した。本論文ではこの結果に加え、家庭レベルのデータの特徴を生かして、各家庭の母親の学歴に応じた効果の差異などについて詳しく分析している。それでは、以下で本論文における主要な分析結果を簡単に見ていこう。

子ども・母親ともに、経済的に恵まれない家庭に効果大

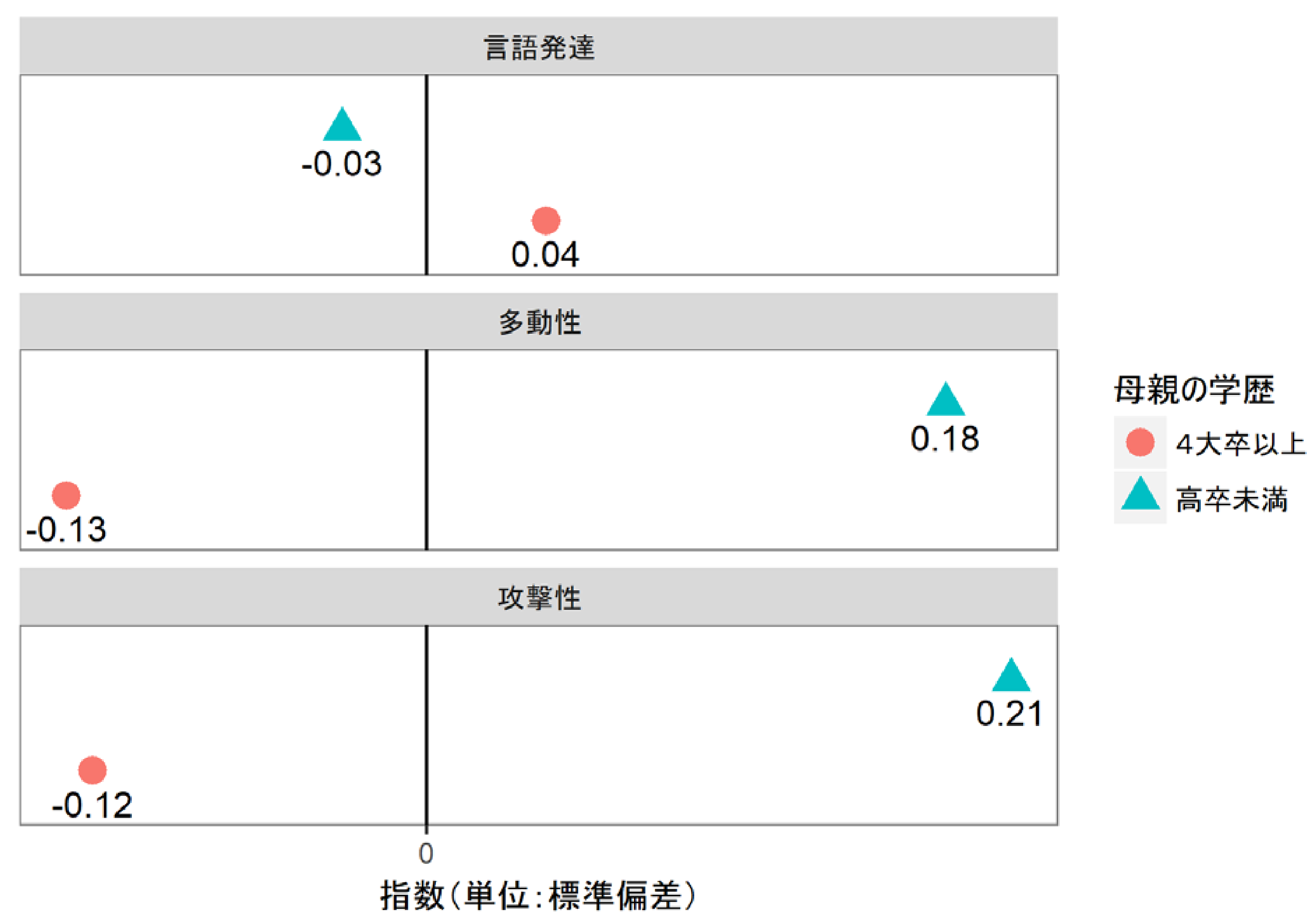

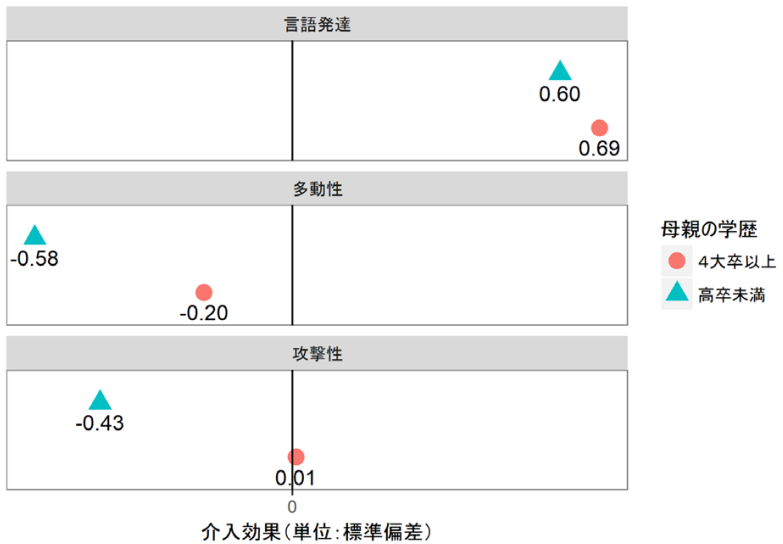

まずは、子どもの発達について定量化した指標の平均値を、母親の学歴別に確認する。ここでは、子どもの年齢は2歳半になる時点と3歳半になる時点のデータを用いている。分析で用いている母親の学歴は、父親の学歴、職業、家計所得などといった他の家庭要因とも強く関連していることが知られており、各家庭が置かれた環境や経済状態を分析するうえでの代理変数として用いることができるとされている。なお、一般的な傾向として、母親の学歴が低いほど社会・経済的に恵まれない家庭である傾向が強いとみなすことができる。以下でもこのことをふまえた分析を行う。図1の左側は、3歳半の時点での保育所通いの影響を考慮しない場合での発達状態の指標の差を示している。母親の学歴は「高卒未満」と「4年制大学卒業(4大卒)以上」の2つについて示している(なお図では示されていないが、分析では、母親が4大卒の場合と、高卒・短大卒の場合には大きな違いは見られなかったこと)。これを見ると、3歳になる時点ですでに学歴によって子どもの発達に差が見られる(高卒未満の方が言語発達は遅く、多動性と攻撃性は高い)。 図1の右側は、保育所通いが子どもの発達状態に与える効果の差を示している。効果を見る場合には、子どもが2歳半時点で保育所を利用していた家庭と、そうでない家庭の比較を通じた分析を行っている。また、保育所通いの効果を分析するにあたっては、保育所通いが原因となって子どもの発達状態への効果が左右されるという因果関係の抽出に注意を払って統計的な分析を行っている。これを見ると、言語発達についてはどちらの学歴の家庭についても改善効果が見られている。一方で、多動性傾向と攻撃性傾向に対しては、母親が4大卒の場合は大きな変化を及ぼさないが、母親が高卒未満の場合には非常に大きく引き下げる効果が見られた。

図1 学歴別の幼少期の子どもの発達の差:保育所通いの効果の比較

(注) 左図は保育所を考慮しない場合の母親学歴別の発達状態の差、右図は保育所通いを効果の差。また、すべての指標は平均0、標準偏差1になるように正規化されている。

(出所) Yamaguchi, Asai and Kambayashi (2018b)、及び山口氏提供資料より。

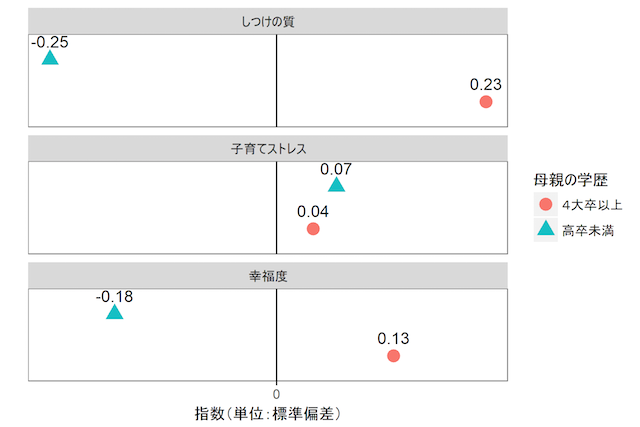

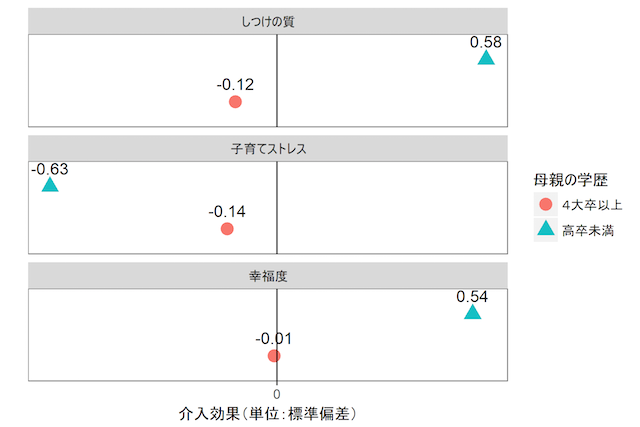

これらの分析より、冒頭で述べたような保育所が子どもの発達状態を改善させる場、すなわち幼児教育の場として機能していることを示している。さらに、そうした効果はすべての子どもに一律に働くわけではなく、母親の学歴が低い、社会・経済的に恵まれない家庭において、より大きな効果が発揮されていることも示唆している。 次に、母親のしつけの質、子育てからくるストレスや幸福度が保育所通いによりどのような影響を受けるかを、上記と同様に母親の学歴別(高卒未満か、4大卒以上か)に見ていこう。図1と同様、ここでも子どもの年齢が2歳半になる時点と3歳半になる時点でのデータが用いられている。 図2の左側は、保育所通いの影響を考慮しない場合での、母親のしつけの質、および精神状態の指標の差を示している。これを見ると、特にしつけの質では母親の学歴に応じて大きな差があり、学歴が低いほど顕著にしつけの質も低いことが示された。また、子育てからくるストレスには大きな差はないものの、幸福度には大きな差が見られ、学歴が低いほど幸福度も低くなっていることが見出された。 図2の右側は、保育所通いが親のしつけの質、および精神状態に与える効果の差を示している。保育所通いの効果の分析方法は、子どもの発達状態への効果と同様である。これを見ると、特に高卒未満の母親のしつけの質が大きく改善されていることがわかる。加えて、高卒未満の母親は子育てからくるストレスが大きく減少し、幸福度も大きく高まっている。一方で、4大卒の母親についてはいずれの指標もほとんど改善は見られなかった。

図2 学歴別の母親の行動・精神状態の差:保育所通いの効果の比較

(注、出所) 図1と同。

以上のように、保育所通いがもたらす効果は、子どもの発達状態に対しても母親のしつけの質や精神状態に対しても、母親の学歴が低い場合、すなわち社会・経済的に恵まれない家庭の場合に大きくなる可能性が示唆された。それではこれらの結果を受けて、どのような示唆が得られるだろうか。

幼児教育の場としての保育所の機能に目を向ける必要性

なぜ子どもの発達状態、特に多動性傾向や攻撃性傾向といった情緒的な能力が、特に恵まれない家庭の場合に大きく改善されたのであろうか。本論文の著者らは、現段階では必ずしも確定的な結果を示すことはできないとしつつも、保育所利用を通じて母親の子育てストレスが減少し、幸福度が上昇した結果、それがしつけの質の改善にもつながり、このことが、保育所通いが持つ子どもの発達への効果に加えて、家庭環境の改善が子どもの発達へ良い影響をもたらしたためではないか、という仮説を提示している。ただし、保育所の効果で子どもの行動が改善された結果として母親のストレスや幸福度も改善されたという逆の関係が成り立つことも考えられるので、この仮説を検証するには、さらなる調査・研究が必要である。このように見てきて明らかになったことは、保育所通いの効果は、家庭が置かれた社会・経済的な状況によって大きく異なり得る可能性である。このことは、「CREPEFR-6の論文プレビュー」で指摘されたこととも共通しているが、そこで指摘された現行の保育所の利用調整ルールが、両親がフルタイム正社員として働く、社会・経済的に恵まれている家庭に有利になる構造になっていることが、保育所の効果の発揮を阻害している可能性も示唆している。家庭環境ごとに異なる保育所通いがもたらす効果もふまえて、利用調整ルールやその他の子育て支援策を再検討し、改善を続けていくことが何より重要である。

また本論文の分析結果は、保育所が幼児教育の場として機能していることも示している。冒頭でも述べた通り、シカゴ大学のヘックマン教授らの研究をはじめ、諸外国では幼児教育の充実化は長期的にポジティブな効果が見出されており、経済成長にも貢献しうるとされている。しかし、日本においてはそうした実証研究の不足が指摘されてきた。本論文の分析は調査時点の子どもと母親に対する影響を示しているため、ここから直ちに長期的な所得上昇や犯罪減少などといった影響を議論することはできないが、日本においても幼児教育が大きな経済的利益を生み出す可能性は示唆していると言えるだろう。この点についても今後の調査・研究が望まれる。

最後に、調査とデータ整備の問題について触れておこう。本論文の分析は、「21世紀出生児縦断調査」という家庭レベルで子どもの家庭環境や発達状態までを捉えた非常に充実したデータを利用することで可能となった。しかし、このデータについても課題がないわけではない。本論文で行ったように、子どもの発達状態という心理学的な要因を正確に捉えるためには、本来は心理学の専門的な知見が質問票に反映されている必要があった。しかし同調査ではそのような手当はなされていないため、本論文の著者らが該当する指標を統計的に処理して事後的に作成しなければならなかった。調査設計の段階から専門家が参画し、より正確に心理・発達状態を測定できる質問項目が事前に設定されていれば、さらに正確な分析が可能となったであろう。本調査のような経年で同一の人々を調査対象として行う追跡調査は、一度始まってしまうと途中から質問項目や調査手法を変更することができない(変更してしまうと、追跡データ〔パネルデータ〕の持つメリットを失ってしまう)。さまざまな分析に資する充実したデータを蓄積していくためには、調査設計の初期段階からの専門家の参画は、欠かすことはできない(この点について、本論文の著者の1人である山口氏のブログ記事「調査は設計がすべて」も参照)。

「背景: 子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。