|

Background(問題意識) |

2011年3月11日に発生した東日本大震災は大地震、直後の大津波、原発事故という複合的な災害となり、特に東北地方の4県(青森県、岩手県、宮城県、福島県)に甚大な人的・物的被害をもたらした。また震災の影響は被災地域に留まらず、日本全体の生産活動に大きなショックとなって襲い掛かった。

本研究では、震災ショックが全国に伝播した要因として、被災企業とそれ以外の企業の生産のつながりに着目する。私たちが手にする製品は、無数の部品等(中間財)が集まって製造される。このつながりは「サプライチェーン」と呼ばれ、製品が高度化・複雑化する現代ではますます重視されている。

そこで、企業間のサプライチェーンによるつながりに着目し、被災企業へのショックが日本全国に伝播するメカニズムと、その影響の大きさを検証する。

Methods & Data(分析方法とデータ)

東京商工リサーチ(TSR)が収集する、信用調査業務に基づいた100万社に及ぶ企業単位のビッグデータを活用する。売上、従業員数、業種等に加えて、取引先企業のリストや本社の住所なども記録されている。

このうち、震災前後の2010~2012年にリリースされたデータに含まれる約75万社の情報を用い、被災企業への震災の影響が、取引企業の売上を震災前後でどのように変化させたかを検証する。

日本全国に伝播した影響の大きさを検証するために、各企業が生産のために投入する自社の労働・資本、他社から仕入れる中間財をそれぞれ代替できるか否かに着目したマクロ経済モデルを構築する。もし取引先の生産が止まって中間財納入が滞っても、自社の労働や資本、あるいは他社からの中間財で容易に代替できるならば、サプライチェーンを通じたショックの伝播は軽微なものとなる。一方、代替が難しいならば中間財が確保できない場合に自社の生産も落ち込み、この関係が連鎖することでショックが伝播する。

この特徴を捉えたマクロ経済モデルに基づいて、被災企業へのショックがサプライチェーンを通じて全国にもたらした影響を評価する。

Findings(主な結果)

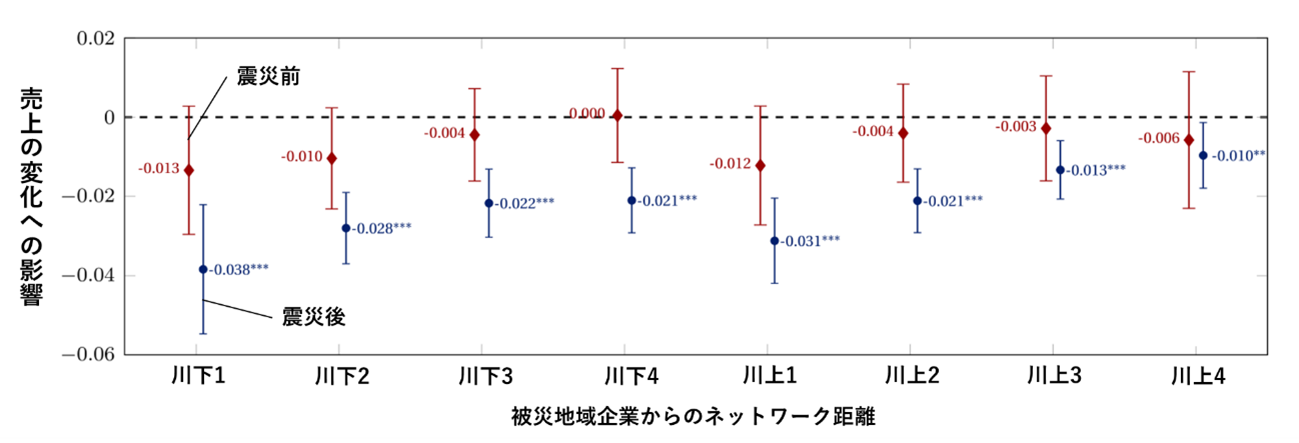

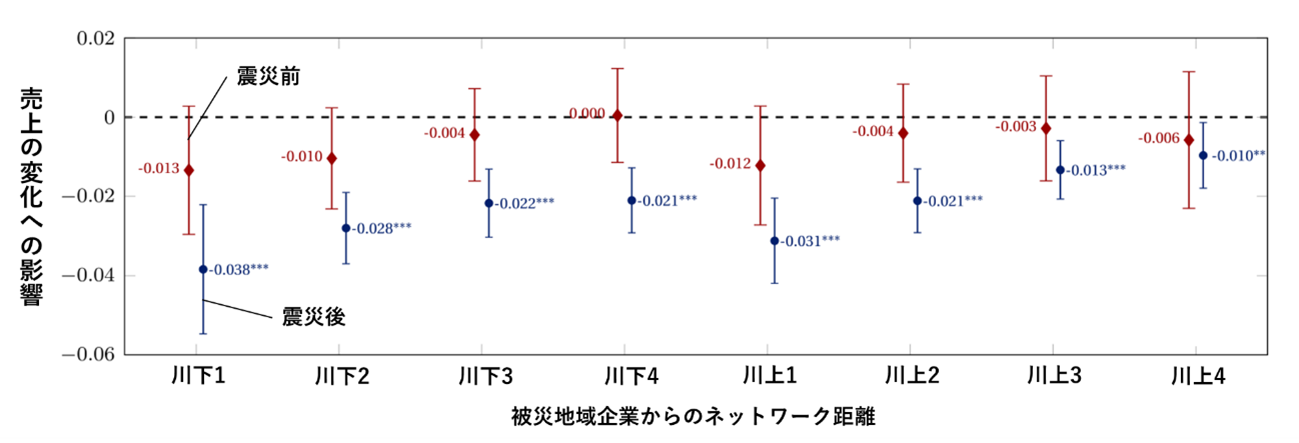

上の図は、顧客(川上)かサプライヤー(川上)かで区別した被災企業との取引距離ごとに、震災前後の売上の変化を検証した結果である。分析から、川下距離1の企業の売上が平均3.8%、川上距離1では3.1%減少していることがわかった。また、被災企業と距離が遠くなるほど売上への影響が小さいことも明らかにされた。ただし、距離が遠くなるほど企業数が爆発的に増えるため、全体で大きなショックとなりうることも示唆された。

次に、上記の特徴を持つマクロ経済モデルに基づいて、生産に必要な投入物の代替の容易さを検証した。その結果、中間財同士はある程度代替可能である一方、自社の労働・資本と他社からの中間財は代替ができない(補完的)という関係が示された。つまり、取引先がショックを受けて中間財納入が減少した場合、自社の労働・資本でそれを補えずに自社の生産も減少することになる。これにより、サプライチェーンを通じてショックが伝播するというメカニズムが明らかになった。

さらに、TSRのデータとマクロ経済モデルを組み合わせた推定から、被災企業へのショックが日本全国へ伝播した影響は、GDPを0.47%ポイント引き下げたという結果を得た。震災前10年間の平均的なGDP成長率は0.6%であり、この影響の大きさが実感できるだろう。

Interpretation(解釈、示唆)

企業単位の詳細なデータを用いることで、被災企業へのショックがマクロ経済に及ぼす影響を、企業間のつながりに注目して分析した。東日本大震災による検証から確認されたサプライチェーンが抱えるリスクに関する知見は、今後起こりうる南海トラフ地震などの災害の影響と対策を考えるうえでもきわめて重要である。

自然災害などのショックがマクロ経済への影響に及ぼす影響や、それをサポートするための政策を考えるうえでも、個々の企業への影響やショックに対する反応などミクロレベルの特徴の解明が欠かせない。コロナ禍における影響の大きさは産業や雇用形態の違いによる違いはもちろん、同じ産業に属する企業の間にも差異が生じている。マクロの平均的な姿だけでなく、個々の企業や個人に着目することが、効果的な政策を適切に提案していく鍵となるだろう。

背 景

東日本大震災のショックはなぜ全国に波及したのか?

論文プレビュー

サプライチェーンに潜むリスク――東日本大震災の経験からのメッセージ

記事作成:尾崎大輔(日本評論社)

|