論文プレビュー:サプライチェーンに潜むリスク――東日本大震災の経験からのメッセージ

論文の著者: Vasco M Carvalho (University of Cambridge)・楡井誠(東京大学)・齊藤有希子(早稲田大学)・Alireza Tahbaz-Salehi(Northwestern University)

論文:Carvalho, V. M., Nirei, M., Saito, Y. U. and Tahbaz-Salehi, A. (2021) "Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake," Quarterly Journal of Economics, 136(2): 1255-1321

目 次

イントロダクション

東京商工リサーチが保有する企業のビッグデータを活用

サプライチェーンを通じて広がる震災ショック

被災企業へのショック伝播の影響を明確に

ショックの伝播がマクロ経済に及ぼすインパクト

ミクロからマクロのへのショック波及の可視化

もしも南海トラフ地震が起こったら?

ミクロの主体に注視してマクロ経済を考える

イントロダクション

近年、私たちが手にする製品はますます高度になっている。その生産過程も非常に複雑で、さまざまな部品やサービスを提供する多数の企業が連携して最終的に消費者に届く製品がつくられる。このような生産の連鎖は「サプライチェーン」と呼ばれ、莫大な規模の企業間取引が行われる、現代の経済には欠かせないものとなっている。 「背景:東日本大震災のショックはなぜ全国に波及したのか?」でも紹介したように、最終消費財に至るまでに投入される中間的な投入財の金額規模は、GDPに匹敵するものであった。しかし、サプライチェーンを形成する多数の企業からなるネットワーク構造がもつリスクは、政府や各企業でも認識され対策が議論されてきた。特に、サプライチェーンにおける一部の、しかし重要な部品を製造する企業が、自然災害、テロ、あるいはサイバー攻撃など何らかのショックを受けて操業できなくなる事態が生じた場合にはチェーンが断絶され、当該企業だけでなくネットワーク全体の生産が滞ってしまうかもしれない。サプライチェーンを強固にすることは企業にとって大きなメリットとなる一方、この点は大きなリスクとなる。この点は、新型コロナ危機が経済活動に及ぼす影響を考えるうえでも重要となる。

こうしたサプライチェーンが抱える脆弱性が大きく注目されたのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災である。主な被災地となった青森県、岩手県、宮城県、福島県の東北4県のGDPは日本全体で5%にすぎず、地理的に見ても局所的なショックであったにもかかわらず、日本経済全体の生産は大きく落ち込んだ。この背景には、局所的なショックを全体に伝播させうるサプライチェーンの存在がある。ある企業が何らかのショックを受けて生産が止まることでサプライチェーンは断絶され、直接震災の被害を受けていない企業へもショックが伝播し、経済全体に大きな影響を及ぼすことになる。つまり、個々の企業を襲うミクロのショックが、マクロ経済全体を揺るがすものへと増幅する可能性があるということだ。それでは、サプライチェーンに伝ったショックの拡大は、どのようなメカニズムで生じるのだろうか。

本稿で紹介する東京大学の楡井誠氏らの論文、Carvalho, Nirei, Saito and Tahbaz-Salehi (2021) は、まさにこの問題を分析したものだ。同研究では、局所的なショックがマクロ経済へと拡大していくメカニズムを、企業間ネットワーク構造を組み入れた理論モデルで捉え、さらに企業単位のビッグデータと組み合わせることで、被災地域に位置する企業への直接的な影響が日本全体に波及した効果を定量的に分析した。それによれば、東日本大震災のショックがサプライチェーンを伝って全国に波及した影響は日本のGDP成長率を0.47%ポイント押し下げるほどの大きなものであったことが示されている。それでは実際に、どのようなデータを用いてミクロのショックがマクロ経済に及ぼす影響を推計したのか、以下で順に紹介していこう。

東京商工リサーチが保有する企業のビッグデータを活用

楡井氏らの研究では、震災前後の個別企業の売上高の変化に着目することで震災による影響を考える。被災地域に位置する企業はもちろん、それ以外の企業の震災前後の動向を観察することで、震災による影響を捉えていく。さらに、各企業に中間財を納入するサプライヤーや、逆に中間財を販売する顧客企業との取引関係の構造も把握したうえで、ある企業が受けた震災のショックがどのように他社に伝播していったかを捉える。そのために活用したデータは、東京商工リサーチ(TSR)が日本全国で収集する詳細な企業情報のデータだ。TSRでは、企業が取引先を決める際などの信用調査をサポートするために、企業情報を詳細に収集・提供している。この情報には、企業の売上高や従業員数などといった基本的な情報はもちろん、各社の取引先なども記録されている。さらに重要なのは、TSRのデータでは、日本の47都道府県にある約100万社に及ぶ膨大なあらゆる産業分野の企業が網羅されている点である。本研究では、震災発生前後である2010~2012年におけるTSRデータを活用した分析が行われている(ただし、たとえば2009年に調査された情報が2010年サンプルとしてリリースされる点に注意。本稿では論文に従ってTSRのリリース年で呼ぶ)。

このデータには、各企業の従業員数、事業所数、業種(日本産業分類で最大3業種に従って分類)、過去2年間の売上高と利益、その結果から産出される信用スコア、そして企業の本社住所などの情報が含まれている。また、TSRデータベースに登録されている各企業からは決算日も報告されている。本研究ではこのデータに基づいて、(1) 2010年から2012年までの3年間の売上高と、(2) データ初年度に情報が捕捉されている企業に限定し、75万237社もの企業単位のパネルデータを構築した(ただし、すべての企業が毎年更新されているわけではない点には注意)。

ところで、この種の調査データを用いて分析する際の留意点は、「サンプルの代表性」である。これは、たとえば全国平均と比べて中小企業が多いなどの形で、収集対象となるサンプルに何らかの偏りがある場合に生じる問題だ。データが偏ったサンプルから集められている場合には、日本全国など分析者が関心を寄せる対象の特徴を捉えた分析を行うことはできない。このデータはTSRが信用調査業務のために収集しているものであり、その対象は同社のクライアントに限られるので、日本全国を分析対象とする場合には代表性の問題が懸念される。そのため、サンプルの代表性が担保されている政府統計などと比較して、代表性の程度を確かめる必要がある。本研究では、総務省及び経済産業省が実施する「経済センサス」を用い、企業規模(従業員数)や産業の分布などについて比較することでサンプルの代表性を検証したところ、おおむね代表性が担保されていることが示された。TSRのデータは代表性の面からも質の高いデータであると言える。

さらにこのデータを用いて、企業間の取引構造を把握する。本研究では、各企業が報告したサプライヤー及び顧客企業に関する情報に基づいて、企業間の直接的・間接的なつながりを捉えたサプライチェーン・ネットワークのデータを構築した。TSRのデータで各社が報告している取引相手は24社までに限定されており、正確にサプライチェーンのネットワーク構造を捉えるにはこの点を克服する必要がある。そこで本論文の著者の一人である齊藤有希子氏は、大企業は多くの取引相手を抱えている一方、中小企業の場合は取引相手が比較的少数であることを利用し、規模の小さい企業が一方的に取引相手であると申告している場合などもつながりに組み込むことで、より正確に取引関係を捉えるデータを構築した。このデータで得られる企業間のつながり数は非常にばらつきが大きく、一部には4000社以上とつながっている企業がある一方で、全体平均では5社程度のつながり数であった。

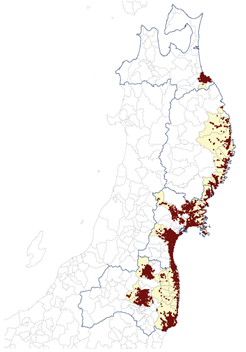

こうして構築した企業単位のデータと、政府が公表で示された41の市町村が「被災地域」を組み合わせることで、直接被災した企業を特定する。各社の住所情報を利用し、約75万社のうち2万861社が被災地域に位置していることが確認できた。図1では、黄色に塗られた被災地域に企業がどのように分布しているかが赤い点で示されている。

図1 被災地域と被災企業の分布

(出所)Carvalho, Nirei, Saito and Tahbaz-Salehi (2021)、Figure IVより。

サプライチェーンを通じて広がる震災ショック

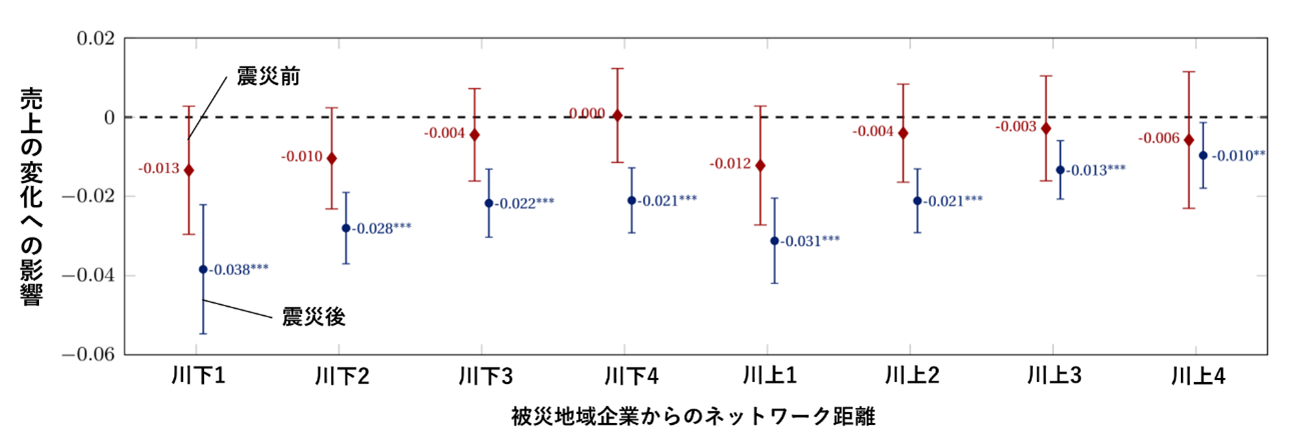

次は、このデータを用いて被災地域に位置する企業への震災の影響が、その企業の上流・下流の取引先にどのように伝播したかを分析する。具体的には、震災前後での取引相手の売上の変化に着目する。取引構造は、サプライチェーン・ネットワークにおける取引先との「距離」に基づいて数値化する。直接の取引先で顧客企業(自社から見て川下)の場合は「川下距離1」、サプライヤー企業(自社から見て川上)の場合は「川上距離1」とし、取引関係が離れるごとに2、3、4、…、と定義する。そして、距離4までをサプライチェーン・ネットワークに含まれる企業として、震災ショックがこの範囲の企業群の売上をどう変化させたかを分析する。ここでは、距離4以内の企業群に対して、距離5以上の企業群を比較対象とし、震災前の2010年と震災後の2012年の売上変化が両グループでどう違うかに着目することで震災の影響を確認する。また、これらの企業群は双方とも本社の住所が被災地域に含まれない企業を対象としている。このような比較を行うことで、被災企業を含むサプライチェーンに属しているか否か以外はおおむね似た特徴をもった企業群同士について、震災ショックの波及以外の売上変化要因は一定としたうえで、波及の影響を捉えることができる。この分析枠組みは「差の差分析」と呼ばれるフレームワークであり、因果関係を見出すための実証分析で最も頻繁に使われる手法の1つである。

差の差分析の結果から、川下距離1の企業の売上が平均3.8%ポイント減少、川上距離1の企業は3.1%ポイント減少していたことが明らかになった。また、被災企業との距離が離れるにつれて売上への負の影響は小さくなることも観察された。この様子は図2に示されている。

図2 企業間のネットワーク距離と震災前後の売上の変化

ここで重要なポイントは、被災企業に近くなるほど売上を低下させる影響が大きく上昇することと、距離が離れるにつれて影響は小さくなる一方つながりとしてカウントされる企業数が爆発的に増えていくということだ。そのため、ショックはきわめて広範囲に拡散され(「ネットワークのさざなみ効果」と呼ばれる)、全体で見ると非常に大きなインパクトになるかもしれない。被災地域の企業というミクロの経済主体が受けたショックが、サプライチェーンを通じて日本全体というマクロに拡大していく可能性を示唆しているのである。

被災企業へのショック伝播の影響を明確に

ただし、震災によるマクロ経済へのショックは、サプライチェーンを通じた伝播以外にもさまざまに存在する。中でも「背景」で触れたような原発停止に伴う計画停電による電力供給制約は大きなマクロ経済ショックであり、1995年に発生した阪神・淡路大震災と東日本大震災は物的被害の水準が近いにもかかわらずショックからの回復に時間がかかった要因として電力の供給制限の重要性を指摘した研究もある(たとえばSchnell and Weinstein “Evaluating the Economic Response to Japan's Earthquake,” RIETI Policy Discussion Papers, 2012)。そこで本研究では、前節で見た被災地域への震災ショックがサプライチェーンを通じて伝播する傾向が存在することを明確に示すために、いくつか設定を変更した分析を行って検証を深めている。このような取り組みは「ロバストネス・チェック」と呼ばれ、予想される他の研究者からの反論に準備して重層的な検証を行うことが研究では重要となる。以下ではそのうちの3つを紹介する。

第1に、被災企業の定義を政府が指定した地域ではなく、衛星写真で捉えた津波による浸水地域に変更することで、結果が被災企業の特定の仕方に依存するものではないことを確認する分析が行われた。第2に、TSRのデータは工場(事業所)レベルではなく企業レベルで収集されているため、本社住所が被災地外でも被災地に工場を持っている企業が含まれている場合に、震災が直撃した効果も含まれるためサプライチェーンによる伝播の影響を過大に評価してしまうことへの対応である。そこでこの点を除いて検証するために、工場を1つしか持たない企業(本社住所=工場住所)に限定した分析も行った。そして、これら2つの分析のどちらでも、前節で得られた分析と同様の伝播のパターンが確認された。

加えて特に重要なのが、主に東京電力や東北電力の管轄地域内で行われた、計画停電による電力供給制限の影響と被災企業へのショックがサプライチェーンの伝播の影響を区別することである。当然、被災4県に含まれていない企業でも電力供給制限の影響で生産が滞ってしまう可能性がある。そこで本研究では、電力周波数がおおむね日本の真ん中から東側は50ヘルツ、西側は60ヘルツに区切られていることを利用し、この境界から西側の企業のみにデータを絞って分析することで、電力供給制限の影響を除いた検証を行った(電力周波数について、詳しくは中部電力「電気のマメ知識地域と周波数」など参照)。なお、論文では東北地方の被災企業と取引のある企業は、物理的に距離が近い地域のみならず日本全国に散らばっていることも示されている(本論文のAppendix Figure A.1)。この結果からも、前節で得られた伝播のパターンと同様の傾向が見られた。これらの追加的な分析により、被災企業への直接的なショックがサプライチェーン通じて日本全国に伝播していくことがデータでから確認できた。それでは、この影響がマクロ経済に与えた影響の大きさを評価するには、どうすればよいだろうか。

ショックの伝播がマクロ経済に及ぼすインパクト

単にマクロの経済統計を眺めるだけでは、同時期に生じた原発事故に起因する電力供給の制約や震災後の復興投資などいろいろな影響が混ざった結果の数字しか目にすることができず、サプライチェーンを通じたショック伝播の影響だけを評価することはできない。そこで本研究では、前節で述べたネットワーク内でのショックの伝播を手掛かりに経済学の理論モデルに基づいた仮説を立て、マクロ経済への影響を考察する。ミクロの企業や産業への影響を経済全体で見て捉える方法としては、産業連関表に基づいた分析が広く行われてきたが、本研究では特に企業間のつながりに焦点を当てた理論モデルを構築して、その影響を可視化する。そのために用いるモデルは、マサチューセッツ工科大学のダロン・アセモグル氏らの研究で提示されたモデルに基づいて構築した、経済全体を捉える一般均衡モデルだ。このモデルにはサプライチェーン・ネットワークの構造を組み入れられている(Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar and Tahbaz-Salehi (2012) “The Network Origins of Aggregate Fluctuations,” Econometrica)。ここでは、企業が保有する労働力と生産設備等の資本(この2つは「本源的生産要素」と呼ばれる)と、サプライヤーから仕入れる中間財を用いて財を生産する。生産された財は、他社が中間財として使うために購入するか、消費者が最終的に消費するために購入する。モデルでは経済に、中間財を生産するサプライヤーや最終消費財を生産する企業、最終的に財を消費する消費者がプレイヤーとして存在し、完全競争均衡のフレームワークに従って行動すると仮定されている。また、被災によって企業の資本が部分的に破壊され、それにより生産量が減少するという制約のもとで行動することも仮定されている。

この分析で特に重要なのは、「取引を簡単に別の企業にスイッチできるか否か」である。サプライチェーン内の取引先が被災したとしても、中間財の購入や販売を被災していない別の企業に簡単に切り替えることができるならば、その企業の川下では平常通り生産が行われるためショックの伝播は起こりにくい。つまり、つながりが強固で他社では代替が効かないからこそ、サプライチェーンを伝ってショックが伝播するのである。このような関係性は、経済学では生産要素間の「代替の弾力性」として捉えられてきた。このモデルでは、企業が保有する本源的生産要素(労働や資本)と中間財、及び中間財同士の代替の関係性の強さの影響が企業の生産活動に及ぼす影響が考慮されたものとなっている。

代替の弾力性の値は1が基準となる。1より大きいと、生産活動においてある財の価格が上昇した場合にその財の使用割合が下がる。つまり、他の財にスイッチされるということであり、これが代替的な状況である。一方で1より小さいときは、価格が上昇すると反対に生産活動におけるその財の使用割合が増加する。こちらが補完的な状況である。これらの関係性をふまえ、実際のデータから実際の代替関係の強さを定量的に把握し、それに基づいて震災のマクロ経済へのインパクトをGDP(生産量、売上)の減少という形で定量的に捉えるのが、ここでの分析の目的である。ただし、ショックにより供給が減少すると価格が上昇して結果的には売上減少への影響が相殺されてしまうこともありうる。これらのさまざまな影響を加味して経済全体を捉えることができるのが、本研究で活用されている一般均衡モデルのフレームワークである。

なお、マクロ経済学でよく用いられる「コブ=ダグラス型」の生産関数では、この代替の弾力性は1と想定されている。このときは、ある財の価格が上がっても生産活動における使用割合は一定となる。この設定はモデル分析で扱いやすく便利であるため、教科書レベルでも研究でも頻繁に用いられてきた。しかし本研究のように、企業間の取引関係を想定してショックの波及を分析する場合には、取引相手の代替可能性が非常に重要になるため、代替関係の強さをモデルの中で明示的に捉えることが、この分析でのキーポイントとなる。

ミクロからマクロのへのショック波及の可視化

このような特徴を備えた理論モデルと震災前後の企業単位のデータを組み合わせて、各企業の平均的な代替の弾力性の強さを推定した。その結果、最も基本的な設定では企業が持つ本源的生産要素(労働、資本)と中間財の代替の弾力性は0.6、一方で中間財同士の代替の弾力性は1.18と産出された。またこのモデルにおいても、ネットワークにおける企業間の距離が離れるほど被災企業へのショックが小さくなっていくことも確認された。本源的生産要素と中間財が補完的であるということは、その企業が仕入れる中間財のサプライヤーの生産が減少した場合に、自社の労働力や資本でその減少分を埋め合わせることができず、むしろそれらの本源的生産要素の投入量も減少して生産活動が縮小してしまうことを意味する。このようなメカニズムによって、サプライチェーンを伝って個別企業へのショックが川上・川下双方に伝播していくことになるのである。

次に、代替の弾力性の値を経済モデルに当てはめて東日本大震災による被災企業へのショックが伝播してマクロ経済に及ぼす影響を評価する。その結果、日本全体のGDPを0.47%ポイント押し下げるほどの損失だったという推定結果が得られた。震災前の10年間の日本全体での平均的なGDP成長率は0.6%程度であり、このことからも震災による個別企業へのショックのマクロ経済への影響は非常に大きなものであったとみなすことができるだろう。また、もしここで想定したサプライチェーン・ネットワークによるつながりが一切なかった場合の結果も推定しており、GDPの低下は0.21%ポイントと示されている。これと比べても、企業間のつながりによる伝播の影響の大きさが実感できるだろう。

もしも南海トラフ地震が起こったら?

さらにこの研究では、東日本大震災前後のデータに基づいて推定した代替の弾力性の値などの結果を用いて、長らく発生が懸念されている東海地方における「南海トラフ地震」が起こった場合の経済損失に関する影響も検討している。これによると、マクロ経済への影響は東日本大震災よりもかなり大きなものとなることが示唆された。具体的には、南海トラフ地震の被災企業へのショックの波及効果は日本全体のGDPを2.17%ポイントも押し下げるほどの損失だというものであった。これは、東北地方と比べて東海地方には、サプライチェーン・ネットワークの中心に位置して多くの企業と深いつながりを持つ「ハブ」になっている企業が多く存在することが一因と考えられる。

ただし、東日本大震災のケースで推定された0.47%ポイント、南海トラフ地震の2.17%ポイントというGDP損失を示す値は、さまざまな仮定を置いた理論的フレームワークのもとで産出された推計値であり、仮定や現実の想定が変化すれば当然この数値も変化しうるという点には注意が必要だ。ここで重要なのは、経済におけるネットワーク構造が個別企業へのショックを増幅してしまう可能性があること、ある地域にネットワークの中心にいる企業が多い場合にはさらにショックが増幅されてしまうことなどの含意である。この点は、サプライチェーン・ネットワークを捉えた企業単位のデータと理論モデルを組み合わせたからこそ見いだせた結果である。これが、本研究が東日本大震災の教訓から見出した主要なメッセージだと言える。

ミクロの主体に注視してマクロ経済を考える

本研究では、企業間のネットワーク構造をデータと理論モデルの両面から捉え、サプライチェーンが抱えるリスクを定量的に示した。そして、たとえ直接被災した企業が日本全体から見れば一部でも、企業間のつながりを伝ってショックが伝播し、マクロ経済に大きな及ぼす可能性が示された(ネットワークを通じたミクロからマクロへのショックの波及に関してより一般的な解説として、本研究の著者の一人であるCarvalhoによる"From Micro to Macro via Production Networks," Journal of Economic Perspectives, 2014がある)。そこでは、生産技術や地理的な要因から取引相手を簡単にスイッチできないことが重要な役割を果たしていた。企業間の垂直的な取引で、ある特定の企業にカスタマイズした投資を行って関係性を深めていることや、別の取引相手を探す手間などが要因で生まれる長期的な取引のメリットやデメリットについては、「産業組織論」や「組織の経済学」と呼ばれる分野で盛んに研究されてきたが、そうした企業の行動がマクロ経済に及ぼす影響までを分析したものはこれまで多くはなかった。本研究はその点に光を当て、各企業のミクロの行動の影響をマクロにつなげたものだと位置づけることができる。また、ここで取引の安定性(硬直性)を捉えるために重要な役割を果たしたのが代替の弾力性であった。

こうした分析が可能となった背景には、経済理論の進展に加えて、詳細なミクロレベルのデータが使える環境が整ってきたという要因が大きい。本研究で用いたデータは、東京商工リサーチ(TSR)が収集する信用調査に関する企業情報であった。このデータは日本全国の膨大な企業を幅広くカバーしたきわめて質の高いデータであり、これを用いることで直接被災した企業がどのようなサプライチェーン・ネットワークの中にいるかを把握したうえで、被災の影響がどのように伝播したかを捉えることができた。マクロ経済の動向を観察し分析する際にも、ミクロの企業・消費者の行動やショックへの反応を注視することで、多様な経済主体の存在を考慮した新たな発見ができるかもしれない。このようなアプローチで、経済の平均的な姿を捉えるところからさらに一歩深く、マクロ経済を分析することができるだろう。本研究の著者の一人である楡井氏によれば、こうしたアプローチは現代のマクロ経済学の1つの流れとなっているという。

最後に、現在世界中を襲っている巨大なショックである新型コロナウイルス感染症による影響について、本研究で得られた視座をもとにした楡井氏の指摘を紹介しよう。新型コロナの拡大と、それを食い止めるためのさまざまな施策によって経済的な被害を受けている地域、産業、業種が小売や外食、観光などに集中していることは、かねてより指摘されている。また、同じ小売業であってもオンラインに対応できる企業とできない企業では影響が異なっている。楡井氏によれば、企業レベルというミクロで見た場合にここまで影響に差があると、従来のマクロ経済学で仮定されてきた経済の平均的な姿を捉える代表的企業や代表的個人のモデルで分析できることは非常に限られるのではないかという。

新型コロナウイルスの全容が明らかになっていなかった2020年春頃の段階では、コロナ危機は供給ショックの色彩が強いのではないかという指摘もなされていた。当時は、労働供給や生産活動が一時的に制限されたとしても、外出規制の効果やワクチンによる終息点が明確に存在する、短期的なショックであるという想定がなされることが多かった。しかし、実際には1年以上にわたって、特に対面型のサービス業へのショックが続き、他方で活況を呈する産業も生まれるような、特殊な状況に陥っている。このような状況下で通常の総需要振興策などを実施しても、想定されるような効果は得られないかもしれない。

企業や個人の平均的な姿に着目するだけでは見えない部分はたくさんある。たとえば、企業の規模や生産技術の違い、裕福な家計と貧しい家計の違い、正規か非正規かといった働き方の違いなど、現実の経済を個々のレベルで見るとさまざまな異質性が存在する。改めて注目されている「AIの発展で雇用はどうなるのか?」といった問いに対しても、本研究で想定されていた代替の関係性が重要になる。ある仕事がAIと代替的な関係にあるのか補完的な関係にあるのかで、問いに対する答えはまったく違ってくる。個々の職種や産業に着目して代替関係を探ることでそうした影響を分析し、無数にあるそれらミクロの関係性を組み上げることでマクロ経済に新たな光を当てることができる。現代の経済学研究ではそうした分析がどんどん行われている。今後も、複雑な経済現象の理解や危機を乗り越えるためのヒントを提供し続けてくれるだろう。

「背景:東日本大震災のショックはなぜ全国に波及したのか?」へ

本フロンティアレポートは、CREPE編集部が論文の著者の一人である楡井誠氏に行ったインタビューに基づいてまとめたものです。