論文プレビュー:企業に向けた政策で高齢者就業は促進されるのか?

論文の著者:近藤絢子(東京大学)・重岡仁(サイモンフレイザー大学)論文:Ayako Kondo and Hitoshi Shigeoka (2017) "The Effectiveness of Demand-side Government Intervention to Promote Elderly Employment: Evidence from Japan," Industrial and Labor Relations Review, 70(4): 1008-1026.

画像提供:ふじよ / PIXTA(ピクスタ)

目 次

イントロダクション:高齢化対策で変わる「引退」の年齢

年金支給開始と雇用義務年齢のギャップに注目

分析のためのデータ:就業状態を捉えた「労働力調査」

政策は効果があったのか?

今後の高齢者雇用政策を考える際のポイント

イントロダクション:高齢化対策で変わる「引退」の年齢

「背景」でも述べたように、高齢化の進展に伴い、年金などの社会保障給付の増大と財政悪化への懸念が強まっている。また、生産年齢人口の減少による「人手不足」もメディアでたびたび話題になり、政策課題にもなっている。2019年9月には、「少子高齢化と同時にライフスタイルが多様となる中で、誰もが安心できる社会保障制度に関わる検討を行う」として、「全世代型社会保障検討会議」が新たにスタートした。これらの問題に対しては、2000年代初めから繰り返し議論や対応がなされてきた。その2本柱として、(1) 2001年から始まった被用者年金(厚生年金、共済年金)の支給開始年齢65歳への引き上げと、(2) それにあわせた60代前半の高齢者の就業環境の整備が挙げられる。ここで特に注目するのは、2006年に施行された65歳までの雇用確保措置を企業等に義務づけた、改正高年齢者雇用安定法(高年法)である。

本稿で紹介するのは、まさにこの政府の高齢者雇用促進政策の効果に焦点を当てた、東京大学の近藤氏とサイモンフレイザー大学の重岡氏による論文だ(Kondo and Shigeoka 2017)。著者らがこの研究に取り組み始めたのは2013年頃のこと。2012年には再び高年法が改正され、2013年4月に施行された。2006年改正の段階では労使協定に基づいて一定の基準を定めることで継続雇用の対象者をある程度限定できたが、この2013年改正では希望者全員とすることが義務づけられることとなり、当時大きな話題となった。

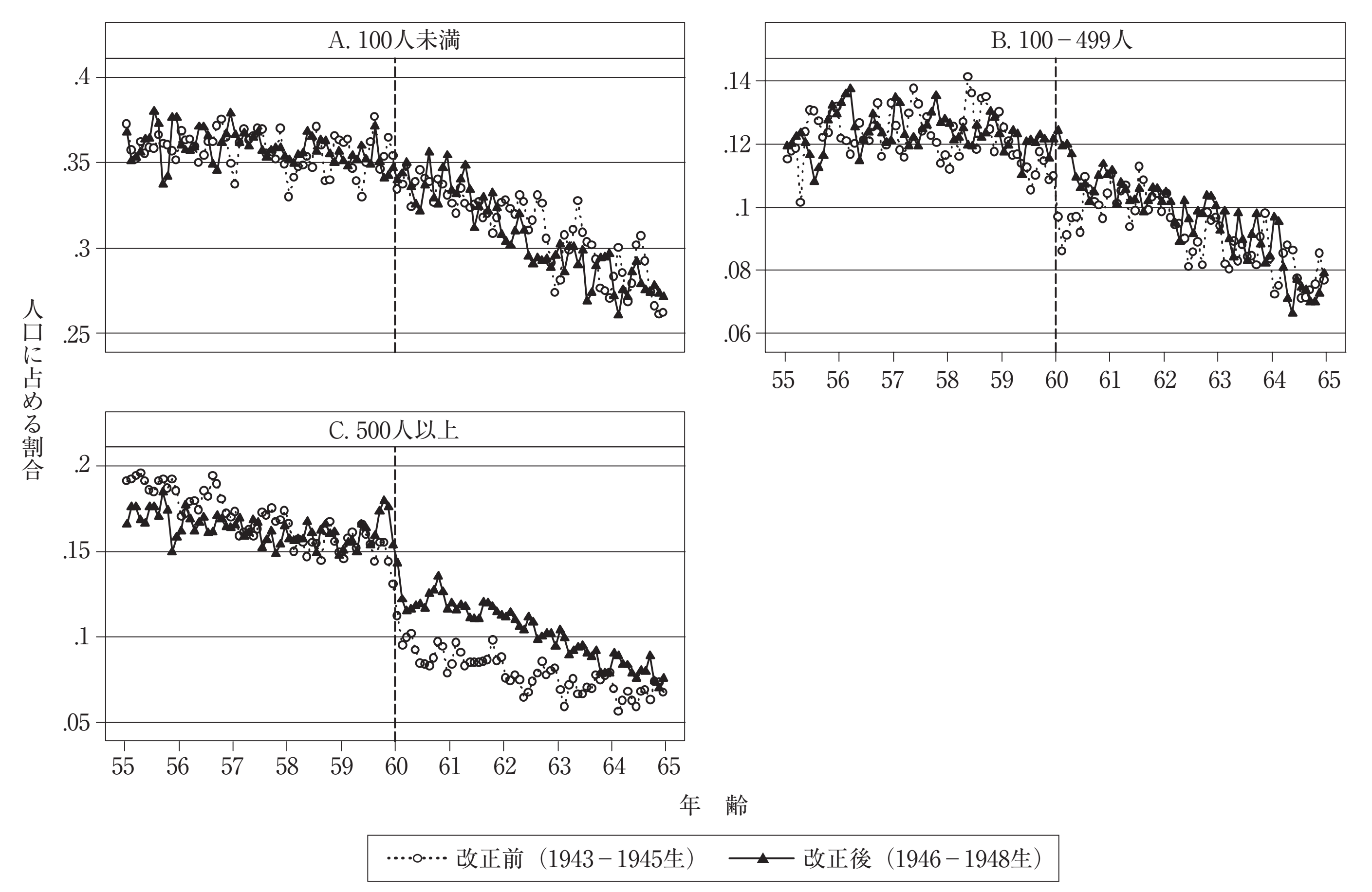

実際のデータを見ると、企業等で働く雇用者の就業率が、60歳に到達した時点で大きく低下する傾向が観察される。図1では、全体の男性人口に占める企業規模別の従業員数の割合について、2003~05年に60歳を迎えた世代(1943~45年度生まれ)のグループと、2006~08年に60歳を迎えた世代(1946~48年度生まれ)のグループに分け、年齢ごとの推移を示している。これを見ると、特に従業員の多い大企業では、60歳の時点で急に従業員割合が低下していることがわかる。著者らは当初、この60歳になった時点でガクンと落ち込む雇用就業率に着目して研究を始めたが、検討を進める中で、高齢者の就業を促進するためのさまざまな政策について知ることとなった。

図1 子どもの年齢別に見た保育所利用拡大の母親就業率に対する効果

(出所)近藤絢子 (2014) 「雇用確保措置の義務化によって高齢者の雇用は増えたのか:高年齢者雇用安定法改正の政策評価」『日本労働研究雑誌』56(1):13-22頁より。

そこで、著者らは2006年の改正高年法に着目した。これは、高齢者の60歳定年以降の雇用確保措置が、それまでの努力義務から義務へと強められたものである。目的は、2001年から徐々に引き上げられている年金の支給開始年齢と定年退職年齢とのギャップを埋めることだ。改めて図1を見ると、2006年より前に60歳になるグループ(1943~45年度生まれ)よりも、2006年以降に60歳になるグループ(1946~48年度生まれ)の方が、特に大企業の場合に落ち込みが弱くなっている。また、従業員数の多い大企業であるほど、60歳で退職する人が多い傾向も見て取れる。そのため、著者らは事前の予測として、改正法は特に大企業の労働需要に大きな影響を与えるのではないかと考えた。こうした傾向が、改正高年法の効果であるとみなすことはできるのだろうか。

年金支給開始と雇用義務年齢のギャップに注目

実は、この傾向が改正高年法の効果だと示すのは、簡単なことではない。高齢者が働くか否かを左右するのは、この法律だけではないからだ。「背景」の図1で見たように、改正法は60代前半の就業率が上昇傾向にある時期に施行された。また、この時期には年金支給開始年齢引き上げに加え、団塊の世代が60歳を超えるタイミングでもあった。政府の対応として、年金支給開始年齢引き上げと雇用継続措置の2つに着目すると、前者は労働者(労働供給側)の意思決定への介入、後者は企業等(労働需要側)の意思決定への介入として整理できる。これまで、労働供給側に関する政策の効果については日本も含めて多くの研究蓄積がある。しかし、労働需要側に働きかける政策の効果については、そもそも事例があまりなく、研究も少なかった。アメリカの年齢差別禁止法など、より広く労働需要側に介入する事例は見られるが、この2006年施行の改正高年法は企業等に対して60代前半の雇用確保をピンポイントに義務づけるという、世界的にもめずらしい例である。著者らは、この時期に年金支給年齢引き上げと雇用確保措置の義務化があわせて行われていた状況に着目することで、これまで研究蓄積の少なかった労働需要側に働きかける政策の効果を検証することができると考えたのである。

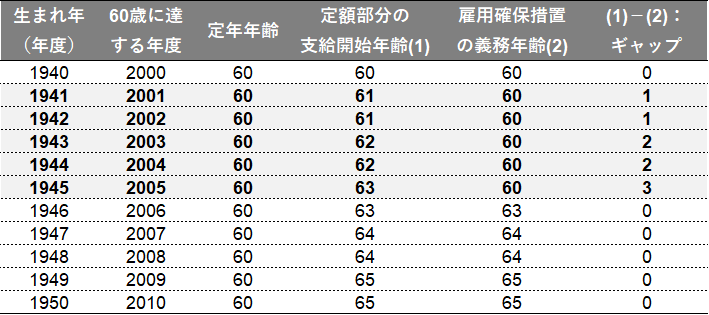

この時期の年金の支給開始年齢引き上げと、雇用確保措置の義務年齢引き上げのペースは、表1のようにまとめられる。まず年金支給開始年齢が引き上げられ、続いて2006年の法改正で雇用確保措置が義務化され、その後65歳までの支給開始年齢引き上げにあわせて、雇用義務年齢も移行措置として段階的に引き上げられていく。著者らはこの際の両者の年齢のズレを利用することで、両者がそれぞれ個別に引き上げられた場合、さらには同時に引き上げられた場合の相乗効果も分析できると考えたのである。

表1 生まれた年度ごとの年金支給開始(定額部分)と雇用義務の年齢

(注)太字が、支給開始年齢と継続雇用義務年齢にギャップのある世代。なお、報酬比例部分の引き上げは2013年度に60歳に達する男性から引き上げ開始(詳細は「背景」参照)。

(出所)Kondo and Shigeoka (2017)、Table 2より。

表1を見ると、改正法が施行された2006年に60歳になる1946年度生まれ世代は支給開始年齢も雇用義務年齢も63歳だが、その前年に60歳になる1945年度生まれ世代は、支給開始年齢が63歳で雇用義務年齢が60歳と、ギャップが生じている。それ以前に生まれた世代は、2001年以降支給開始年齢のみが引き上げられギャップが生じていた一方で、1947年度生まれ以降は、65歳まで両者同じペースで引き上げられている。こうした状況に対して、本論文では主に以下の2つに着目した分析を行っている。

1つめの分析は、本論文のメインテーマである改正高年法の効果の検証だ。1945年度と46年度生まれの世代では支給開始年齢、雇用義務年齢が63歳・60歳と63歳・63歳で異なることを利用して分析をデザインした。具体的には、改正法が施行された2006年に60歳になる前後の世代の、60歳前後での企業等で働く雇用者の就業率がどのように変化したかを比較することを通じ、この政策の効果を検証するというものだ。これは、政策が実施された前後で、政策介入の対象とならなかった1945年度生まれグループと、直接対象となった46年度生まれの政策前後(つまり60歳以前と以後)の期間の雇用就業率の差に着目し、両グループ間で差があるか(すなわち政策に雇用就業率引き上げ効果があるか)を検証するという方法である。2つの差に着目することから「差の差(difference in difference: DID)分析」と呼ばれる枠組みで、政策の効果をデータから見出すための代表的な手法の1つである(厳密な分析枠組みは、Kondo and Shigeoka 2017参照)。

もう1つは、労働者(供給側)への介入と企業などの雇用主(需要側)への介入が同時に行われた場合の相乗効果の検証である。これは、1946年度生まれと47年度生まれの世代の比較を通じて分析する。この2世代は、支給開始と雇用義務の年齢が同時に1歳ずつ引き上げられている。一方で、高年法が改正される前の1944年度と45年度生まれの世代では、支給開始年齢のみ1歳引き上げられている。これらに着目することで、前者では両方同時に引き上げた場合の効果について、後者は年金支給開始年齢のみを引き上げた場合の効果について分析することができる。そして、両者の比較を通じて相乗効果の有無を確認しようというねらいである。

ところで、ここで注意が必要なのは、この改正高年法は縛りの強い制度ではないという点だ。「背景」でも述べたように、多くの企業が採用した雇用確保の手段は、定年延長ではなく継続雇用、中でも再雇用制度だった。この場合、正社員として働いてきた人との契約をいったん打ち切って再度契約を結び直す形になるが、その際の条件については、改正高年法には規定がなかった。そのため、たとえば従業員が働いてもいいと思えないような劣悪な条件を企業が提示して退職を促すことも可能であった。加えて、2013年の改正までは労使協定で継続雇用をしない基準を設定することも認められていた。そのため、これらの影響が強く出れば、実際には改正法による60代前半の雇用を促進効果は見られない可能性も十分にある。

分析のためのデータ:就業状態を捉えた「労働力調査」

分析のために著者らが用いたのは、総務省統計局が月次で行っている「労働力調査」の個票(個人ごとのデータ)である。この統計は日本全国の就業状態を明らかにするための基礎調査(基幹統計)であり、全国の約4万世帯および世帯員を対象としている。就業状態については、世帯員のうち15歳以上の約10万人に対して調査を行っている。特定の世帯や個人を継続的に追跡したパネルデータではないものの、月次で調査が行われており、サンプルサイズが非常に大きい。この点は、本論文のように60代前半周辺という狭い範囲に着目した分析を行う際には非常に重要となる。この統計では、働いている否か、雇用者か自営業者か、また雇用先企業の従業員規模も把握できる。高年法は自営業者には適用されないので、分析では、特に雇用者か否かに着目する。加えて、本論文では雇用先の企業を従業員規模によって大企業(500人以上)、中規模企業(100~499人)、小規模企業(100人未満)に分けて分析する。一方、個人の職歴を把握することができない点は、「労働力調査」の難点と言える。この点も把握できれば、60歳定年を迎えた後に短時間のアルバイト等へ移行したケースなども考慮した、より詳細な分析が可能であった。

以下では分析の結果を簡単に紹介したうえで、そこから今後の政策を考えるうえでどのような点が重要かを整理していこう。

政策は効果があったのか?

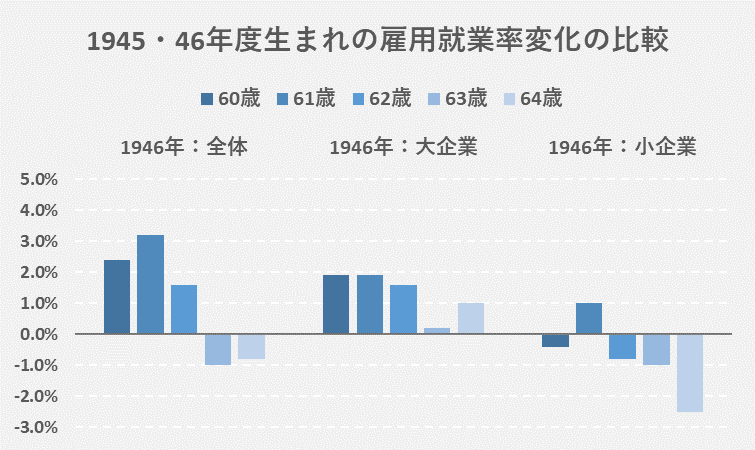

分析結果の概要は、図2と図3にまとめている。ポイントは次の2つである。すなわち、(1) 企業(労働需要側)に対する改正高年法の就業促進効果、(2) 労働者(労働供給側)に対する年金支給開始年齢引き上げと (1) との相乗効果である。第1に、1945年・46年度生まれ世代に着目した改正高年法の就業促進効果を考える。図2の一番左の棒グラフでは、男性の人口全体に占める雇用者の割合が、60歳で2.4%ポイント、61歳で3.2%ポイント、62歳で1.6%ポイント、45年度生まれ世代に対して46年度生まれ世代の方が高いことが示されている(ただし62歳は統計的に有意ではなかった)。一方、63歳以上では雇用就業率の上昇効果は消えており、雇用義務年齢の引き上げと整合的である。さらに、企業規模ごとの分析も行った(図2の右2つの棒グラフ)。その結果、特に大企業で働く60代前半の人々に対する就業促進効果が大きいことがわかった。

図2 2006年度改正高年法の効果

(注)Kondo and Shigeoka (2017) の回帰分析結果で示された各係数の値をグラフにまとめている。標準誤差などは同論文のTable 4を参照。

(出所)Kondo and Shigeoka (2017)、Table 4より。

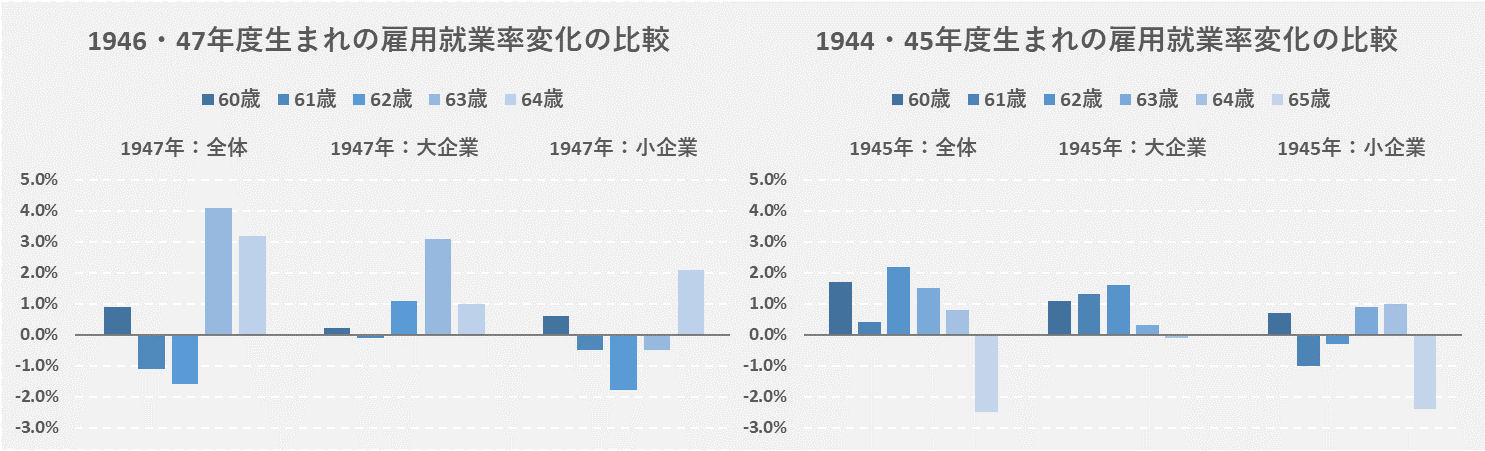

第2に、年金支給開始年齢引き上げと雇用義務年齢引き上げの相乗効果を見ていこう。1946年度生まれ世代はどちらも63歳、47年度生まれ世代はどちらも64歳と、両者が同時に引き上げられている。そのため、これを先ほどと同様の枠組みで分析することで、同時に引き上げが行われた際の就業促進効果を検証できる。結果を図3の左側のグラフにまとめている。見方は先ほどと同じだ。全体で見た場合には63歳で4.1%ポイントと、先ほどよりも上昇幅が大きいことがわかる。また、ここでも大企業により大きな効果が見られた。この結果、雇用義務年齢だけが上昇した場合よりも、年金支給開始年齢引き上げも同時に行った場合の方が大きな効果があったことがわかった。

続いて、年金支給開始年齢の引き上げだけに焦点を当てた分析を行い、同時に引き上げられた場合と比べてみよう。1944年度から45年度にかけては、支給開始年齢だけが62歳から63歳に引き上げられた一方、高年法は改正前なので雇用確保措置の義務年齢はなく、定年は60歳である。そのため、1944・45年度生まれ世代の比較では、支給開始年齢引き上げの効果を確認することができる。結果を見てみると、62歳の雇用就業率が1944年から45年で引き上げられていることがわかる。また大企業で大きな効果が見られる点も先ほどと同様だ。ただし、同時に引き上げられたケースでは全体で4.1%ポイントの上昇効果が見られたが、こちらではより小さい2.2%ポイントの上昇効果であった。ここから、年金支給開始年齢だけよりも、同時に引き上げられた場合の方が影響は効果が大きかった。これらの分析より、労働者か企業のどちらか一方だけに働きかける政策よりも、両者に同時に働きかける政策の方が、相乗効果が発揮されて就業促進により効果的だと考えることができる。

図3 年金支給開始・雇用義務年齢引き上げの相乗効果

(注)Kondo and Shigeoka (2017) の回帰分析結果で示された各係数の値をグラフにまとめている。標準誤差などは同論文のTable 5、6を参照。

(出所)Kondo and Shigeoka (2017)、Table 5、6より。

また、2006年の改正高年法は、先に触れたように必ずしも縛りの強くない制度であるにもかかわらず、60代前半の雇用就業率を上げる効果があったことが見て取れた。結果として、継続雇用の際にあえて悪い労働条件を提示して労働者に退職を促すような例は少なかったのではないかと推測される。

さらに、その効果は特に大企業において顕著であった。しかし、ここで注意が必要なのは、中小企業がこの制度を守らなかったわけではないという点だ。同じ年代に多くの従業員がいる大企業の場合は、法改正以前から60歳定年が画一的に運用される傾向がある一方で、人数の限られる中小企業の場合は定年制の運用は画一的ではなく、60歳を超えても雇用が続く人がもともと多かったことが原因と考えられる。この点は、前掲の図1における企業規模別の従業員数割合の推移にも表れていた。

なお近藤氏によれば、これらの結果はこの時期の就業率上昇の4分の1から3分の1程度を説明しているものだという。残りの要因はいろいろが考えられるが、本論文の分析ではそこまでを把握することはできない。これらを明らかにするのは、今後の重要な研究課題の1つだと言える。

今後の高齢者雇用政策を考える際のポイント

それでは最後に、本論文の著者の1人である近藤氏による、今後の高齢者就業促進政策を議論する上でのポイントと今後の展望について、以下の3点に分けて紹介しよう。第1は、改正高年法の雇用確保措置義務化は抜け道がたくさんある制度であるにもかかわらず、なぜねらいに沿った就業促進効果が見られたのか、という点である。近藤氏はこれに対して、改正のあった2006年頃の時期には、もともと企業側に潜在的な労働需要があった可能性があると指摘する。この時期は、若年人口の減少が顕在化し、また団塊の世代が60歳を超えるタイミングでもあった。熟練したボリュームゾーンの世代に一気に退職されるのは企業側としても困るので、この世代に対する労働需要は高いと考えられる。当時の法改正は、そうした状況をふまえた対応でもあった。

一方で、政府は現在「人生100年時代」を標榜し、「70歳までの就業機会の確保に向けた法改正」を目指すと発表して(未来投資会議、2019年5月15日)、議論を進めている。しかし、仮に70歳まで雇用確保措置の義務年齢が引き上げられたとしても、2006年改正と同様の就業促進効果が見られるか否かは、きわめて慎重に考える必要がある。企業側が、この年代の労働者を雇いたいと思っているかどうかは明らかではないからだ。そもそも潜在的な需要が存在しないところで労働需要側への介入を推し進めても、効果は期待できかもしれない。

第2に、特に日本の大企業では、現在も賃金は年齢・勤続年数の上昇とともに高くなる傾向にあり、60歳定年後に継続雇用に移る際には賃金が一気に下げられている。いわゆる年功型の賃金カーブが影響してこのような対応がとられていると考えられるが、これらが今後どのように変化していくかは、注目すべきポイントだという。近年では、賃金カーブが次第にフラット化していると指摘されているが、近藤氏は今後、企業間で賃金カーブのばらつきが大きくなっていくのではないかと指摘する。また政府が、さらなる定年延長の義務づけなどの無理な介入を行うことには、慎重になるべきだとも指摘する。それよりもまず、企業側の賃金カーブが状況に合うように変化していくことが重要である。「背景」の図1で見たように、雇用確保措置の対象ではない60代後半や70代の男女の就業率も上昇傾向にある。また国際的にみても、日本は高齢者の就業率はすでに非常に高い水準にある。企業のマネジメント全般に関わる賃金や雇用の問題に対し、政府が画一的に無理な介入をするのは、慎重になるべきだ。

第3に、日本は世界に先んじて高齢化が進んでいるが、世界各国、またアジア諸国も近い将来同じ問題に頭を悩ませることになる。労働需要側と労働供給側への政策的介入を区別して、それぞれの就業促進効果、およびそれらの相乗効果を検証した本論文の結果は、各国が今後そうした課題に立ち向かう際に重要な指針となるだろう。上記のように、日本の高齢者の労働供給はすでに高い水準にあり、労働需要側がボトルネックとなっていたために、緩い制度であっても需要側への働きかけによる効果が見られたが、海外では高齢者の労働供給が少ない国も多い。その場合は各国の事情をふまえ、供給側・需要側の両方に目配りをした政策を検討していく必要がある。これまでの実証研究の蓄積は供給側が中心であったが、今後は可能な限り需要側にも着目した分析を行っていくことで、より効果的な政策のデザインにつなげていくことができるだろう。

「背景:公的年金への懸念と高齢者の就業促進」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。