背景:公的年金への懸念と高齢者の就業促進

画像提供:ふじよ / PIXTA(ピクスタ)

年金は大丈夫?

日本社会は、世界に先駆けて進む高齢化と人口減少という課題に直面している。その中で、特に生産年齢人口の減少による人手不足と、高齢化による年金、医療、介護をはじめとする社会保障財政のさらなる悪化が懸念されている。2018年5月には、政府が公表した「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」という資料の中で2040年までの社会保障費用の推計を示した。そこでは、2018年度で121.3兆円である社会保障の給付費(名目額)が、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年度には約140兆円、そして「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる2040年度には約190兆円となるという見通しが描かれた。また、国立社会保障・人口問題研究所が公表する「日本の将来推計人口」によれば、日本の高齢化は2042年に65歳以上人口の3935万人でピークを迎えると予想されている。これに対し、政府はさまざまな対応を講じてきた。医療費負担の見直しなどにも注目が集まっているが、従来からの対応として、公的年金の支給開始年齢引き上げも重要である。公的年金については、厚生労働省が5年に1度、給付水準と財政状況をチェックするための「将来の公的年金の財政見通し(財政検証)」を作成し、年金制度について議論している。直近では、2019年8月に公表された。

2019年の財政検証は、同年6月に提出された金融庁の報告書「高齢社会における資産形成・管理」における、老後の「30年で約2000万円の(資産の)取崩しが必要」という指摘に始まった混乱などもあり、注目が集まっていた。ここでは、将来の給付水準と財政状況の推計に加えて、特に注目すべき制度変更を想定した推計を行い、それに基づいた議論もなされる。これは「オプション試算」と呼ばれている。オプションとして、マクロ経済スライドによる給付水準の調整を進めつつ、厚生年金の短時間労働者等への適用拡大、在職老齢年金の見直しに加え、受給開始時期の選択可能年齢を現在の70歳から75歳まで延長するなどのシナリオについて、試算結果をふまえた議論がなされた。

もっとも、年金財政に対する懸念は今に始まった問題ではない。従来から年金の支給開始年齢引き上げと、それにあわせた高齢者の就業を促す政策も進められるなど、さまざまな議論や対策がなされてきた。公的年金は、多くの人にとって引退後の安定的な収入源として期待されるものであり、特に雇用労働者は定年退職後に受給する形で制度が組み立てられている。大企業を中心に、多くの場合、一般的な雇用労働者の定年は60歳とされている。そこで政府は、「高年齢者雇用安定法(高年法)」を改正し、企業側に60歳から65歳までの労働者の継続的な雇用を求めることで、支給開始年齢の引き上げと定年年齢のギャップを埋めようとしてきた。

政策の両輪:支給開始年齢引き上げと、高齢者の就業促進

現在に至る年金の支給開始年齢引き上げが始まったのは、2001年からだ。この年から、それまで一般的な退職年齢と同じく60歳であった「被用者年金」(民間企業で働く人の「厚生年金」、公務員の「共済年金」。ただし、2015年10月から厚生年金に一本化)の支給開始年齢が段階的に引き上げられてきた。被用者年金は、現役時代の給与所得に応じた保険料を納付し、受給時には国民年金受給額に相当する「定額部分」と、納付した保険料に応じて受給額が決まる「報酬比例部分」の2階建てになっている。支給開始年齢の引き上げは、まず定額部分が段階的に引き上げられ、続いて報酬比例部分も引き上げられることになった。男性については、前者の引き上げは2013年に完了し、後者は2025年に完了する予定となっている(女性はその5年遅れ。日本年金機構ウェブサイト参照)。なお、すべての国民が加入する国民年金の支給開始年齢は、もともと65歳である。これと対になって進められてきた政策が、高齢者の就業促進である。主な法律としては、中・高年齢者の雇用確保を目的とし1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が制定され、1986年に現在の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法:高年法)」に改称され、度々の改正を経て今日にいたる。1998年から定年年齢を60歳以上と定めたのもこの法律による。また、2004年改正(2006年4月施行)では,それまで努力義務だった65歳までの「高年齢者雇用確保措置」が義務化されることになった。同改正では、事業主に次の措置のいずれかをとることを求めている(参照:森戸英幸〔2014〕「高年齢者雇用安定法:2004年改正の意味するもの」『日本労働研究雑誌』642号)。

(1) 定年年齢の65歳引き上げ。

(2) 65歳までの継続雇用制度導入(定年退職後に改めて雇用する再雇用制度、あるいは退職させずに引き続き雇用する勤務延長制度)。

(3) 定年の廃止。

改正の目的は、年金支給開始年齢の段階的な引き上げによる収入の空白期間が生じないようにすることだ。引き上げの過程では、移行措置として雇用確保措置の義務年齢も被用者年金の定額部分の支給開始年齢まででよいとされている。ここで注意が必要なのは、導入後から現在に至るまで、約8割の企業が定年は60歳を維持しており、そのうちの多くの場合で再雇用制度が選択されているという点である(厚生労働省「平成29年 就労条件総合調査」)。

これら2つの政策は、どちらも60代前半の人々の就業を増やす方向に働きかけると考えられる。年金支給開始年齢の引き上げは労働者に対して年金が給付されるまでの収入確保のために働くインセンティブを与えるし、2006年施行の改正高年法は60代前半の雇用を増やすように企業に対して直接介入する政策である。それでは、この時期の60代前半の人々の就業状況はどのように推移しているのだろうか。実際のデータで推移を確認してみよう。

高齢者の就業率上昇は政策の効果なのか?

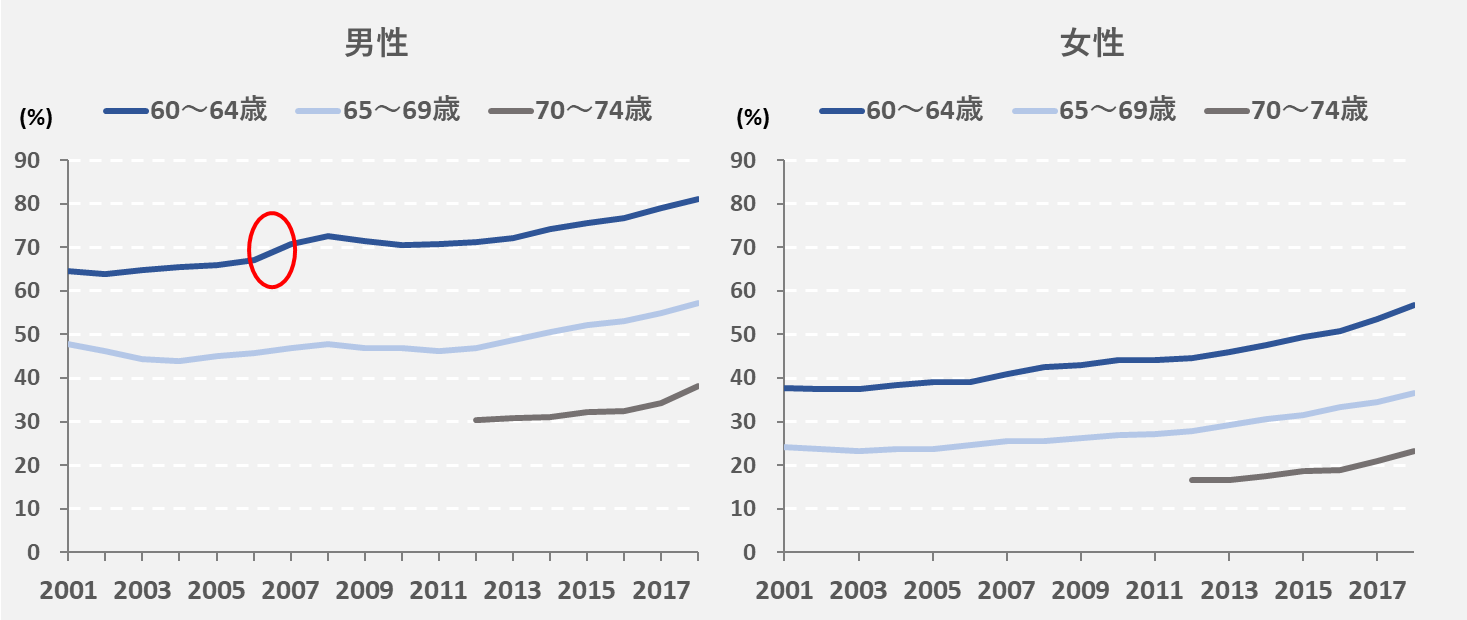

上記のような制度変更が生じた時期に、60歳以上の人々の就業率はどのように推移していたのだろうか。図1では、60歳以上の年齢階層別に男女の就業率の推移を示しているが、2001年以降、どの階層もおおむね上昇傾向にあることが見て取れる。ここで、2006年施行の改正高年法の影響を最も受けやすい60~64歳の男性の就業率に着目してみると、この区分のみ、2006年から2007年にかけて大きく上昇している(図の赤で囲んだ部分)。図1 高齢者就業率の推移(年齢階層別)

(出所)総務省統計局「労働力調査」(年平均)より作成。

しかしこの上昇は、高年齢者雇用確保措置の義務化の影響だけでなく、当時「2007年問題」として注目を集めた団塊の世代が60歳定年を迎える時期であったことも影響していると考えられる。つまりこの傾向は、この時期に多くの企業が制度変更とは関係なく高齢者を雇用しようとした結果を反映しているのかもしれない。また、労働者が働き続けるか否かを決める場合には、年金の支給開始年齢引き上げも影響しうる。そのため、この上昇だけを見て、「改正高年法の効果だ!」と結論づけるわけにはいかない。

再び図1を見てみると、改正高年法の影響を直接受ける60代前半以外の年齢階層を見ても、男女ともに一貫して就業率は上昇傾向にある。このことからも、企業が高齢者の雇用に積極的になっている、あるいは高齢者の働く意欲が増している結果として、このような傾向が表れている可能性もうかがえる。

このように、単純にデータを眺めているだけでは、なぜそうした傾向が生じているのかを知ることはできない。また、年金支給開始年齢の引き上げや高年法の改正のように注目すべき制度変更があったとしても、それらがどの程度、高齢者の就業に影響を与えたかを検証することもできない。そのためには、それらの因果関係を見出すための工夫を凝らした実証分析が必要なのだ。

CREPEFR-11の「論文プレビュー」で紹介する論文、Kondo and Shigeoka (2017) は、まさにこの、2006年の改正高年法による企業側の労働需要への働きかけの効果を中心に分析した研究である。著者である東京大学の近藤絢子氏とサイモンフレイザー大学の重岡仁氏は、年ごとに段階的に引き上げられる年金支給開始年齢と雇用確保措置義務年齢が、それぞれの生まれた年度の世代ごとにズレていることに着目し、それらの政策の効果、および両者が同時に行われたときの効果を分析した。これらの微妙な年齢引き上げのズレが因果関係の解明に重要な役割を果たすことになるのだが、詳細は「論文プレビュー」をご覧いただきたい。「論文プレビュー」では、実証分析の詳細に加えて、今後の高齢者就業政策に対する課題や展望についての近藤氏の指摘も紹介する。

「CREPEFR-11 論文プレビュー:企業に向けた政策で高齢者就業は促進されるのか?」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。