|

Background(問題意識)

これまで日本で進められてきた子ども・子育て政策は、少子化への対応が重視されるとともに、母親就業率の向上と出生率の引き上げを目指し、保育所利用の拡充してきた。しかし、保育所通いの効果は親だけでなく実際に通うようになる子どもにも及ぶ。

また、子どもを保育所に通わせるようになった母親にも、行動面やストレス等の精神面での影響が及ぶとも考えられる。さらに、保育所は親の就労支援だけでなく、幼児教育の場としての役割も果たすと考えられる。

そのため、保育政策を進める際には、親の就労環境だけでなく、子どもの発達状態や親の行動・精神状態に及ぼす効果も重要な要素として考慮すべきである。

こうした問題意識のもと、家計レベルのデータを用いて、各家庭の特徴の違いをふまえ、保育所通いが子ども・親の双方に及ぼす影響を分析した。

Findings(主な結果)

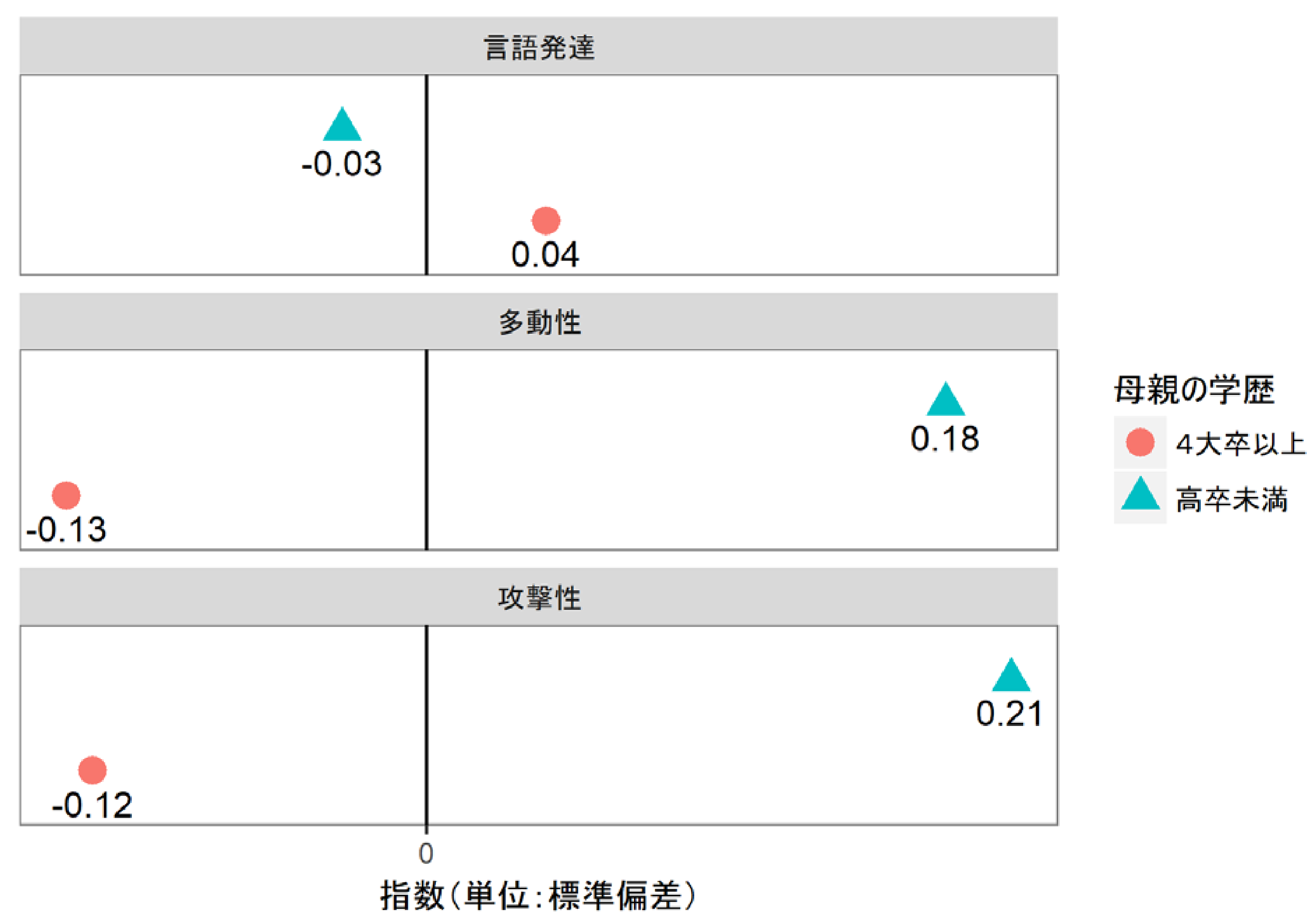

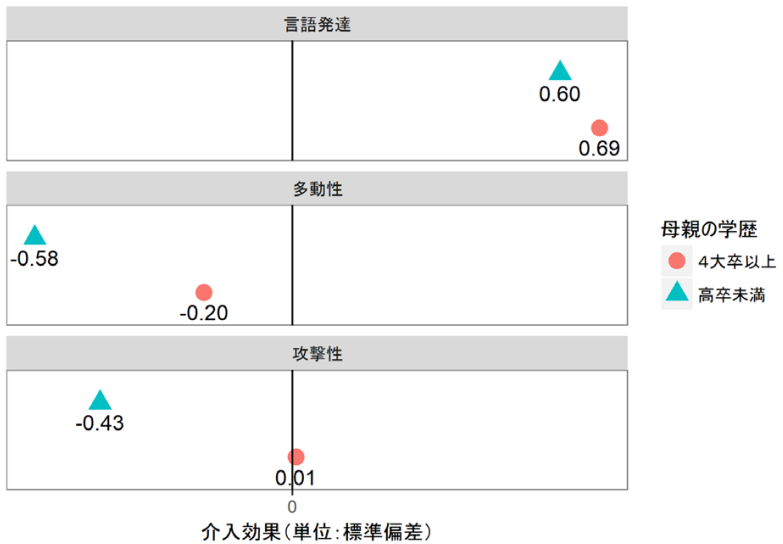

図 母親の学歴別に見た、2歳半時点の子どもの発達の差:保育所通いの効果の比較

左図は保育所を考慮しない場合の母親学歴別の発達状態の差、右図は保育所通いを効果の差。また、すべての指標は平均0、標準偏差1になるように正規化されている。

(出所) Yamaguchi, Asai and Kambayashi (2018b)、及び山口氏提供資料より。

(1) 子どもの発達状態に着目すると、保育所通いにより特に社会・経済的に恵まれない家庭において多動性傾向、攻撃性傾向といった情緒的な能力が大きく改善されることが確認された(左右の図を比べると、高卒未満の多動性・攻撃性の程度を示す数値が保育所通いにより大きく減少している)。

(2) 母親のしつけの質や精神状態は、特に恵まれない家庭において大きな改善効果がある。

(3) 保育所通いがもたらす子ども・母親への効果はともに、母親の学歴が低く、社会・経済的に恵まれない家庭の場合に大きくなる傾向が見出された。

Interpretation(解釈、示唆)

保育所通いの効果は恵まれない家庭により大きいことをふまえると、政策効果をより高めるためには、そうした家庭がより利用しやすくする対応が効果的である。一方、現行の保育所入所時の選考基準では両親がフルタイム正社員として働く経済的に恵まれた家庭が有利になるため、政策効果の発揮を阻害している可能性ある。保育所が幼児教育の場として機能しうることも考慮して、より望ましい制度設計を行っていくことが重要だ。

Methods & Data(分析方法とデータ)

本論文で用いたのは、各家庭レベルの厚生労働省による大規模調査、「21世紀出生児縦断調査」の個票データである。これは生後半年以降の子どもの発達状態や家庭環境、両親の就業状態、そして保育園の利用状況などについて調査したものだ。データには、子どもの発達状態や親のしつけの方法、ストレス状態に関する質問への解答結果も盛り込まれている。

このデータを用いて、子どもの発達状態として子どもの「言語行動」、「多動性傾向」、「攻撃性傾向」を定量化した。また親の家庭での「しつけの質」や、「子育てからくるストレス」、「子育てからくる幸福感」を定量化した。

保育所通いがこれらの指標にもたらす効果を、母親の学歴などの家庭ごとに異なる要因による影響も考慮して分析した。

背 景

| 子ども・子育て政策の効果はどのように評価できるのか?

論文プレビュー

保育所は幼児教育の場として子どもと親にどのような影響を及ぼすか?

論文へのリンクShintaro Yamaguchi, Yukiko Asai, Ryo Kambayashi (2018b), "How Does Early Childcare Enrollment Affect Children, Parents, and Their Interactions?," Labour Economics, 55: Pages 56-71.

記事作成:尾崎大輔(日本評論社)

|