|

Background(問題意識) |

2008年に導入された特定健診(メタボ健診)・特定保健指導。メタボ健診は40歳から74歳までの成人が毎年義務づけられ、約2800万人が受診する。加えて毎年100万人以上が特定保健指導を受けている。

この健康増進プログラムは、人々の健康状態(肥満、心血管リスク)、および生活習慣の改善を目的とする。しかし、これほど大規模で実施に大きなコストの掛かるプログラムに本当に効果があるのか、これまで十分な検証は行われてこなかった。

本研究では、「回帰不連続デザイン」と呼ばれる因果推論の手法を用い、特定保健指導の対象となることで生じる人々の肥満、心血管リスクの改善効果を厳密に検証した。

Methods & Data(分析方法とデータ)

分析では、全国規模の被用者健康保険者である「全国土木建築国民健康保険組合」データを用いた。個人ごとの年齢・性別などの属性、肥満に関する指標(体重、BMI、腹囲)、心血管リスク要因(血圧、血糖値、コレステロール値)、およびライフスタイル(喫煙、アルコール、運動習慣)等に関する情報が含まれている。

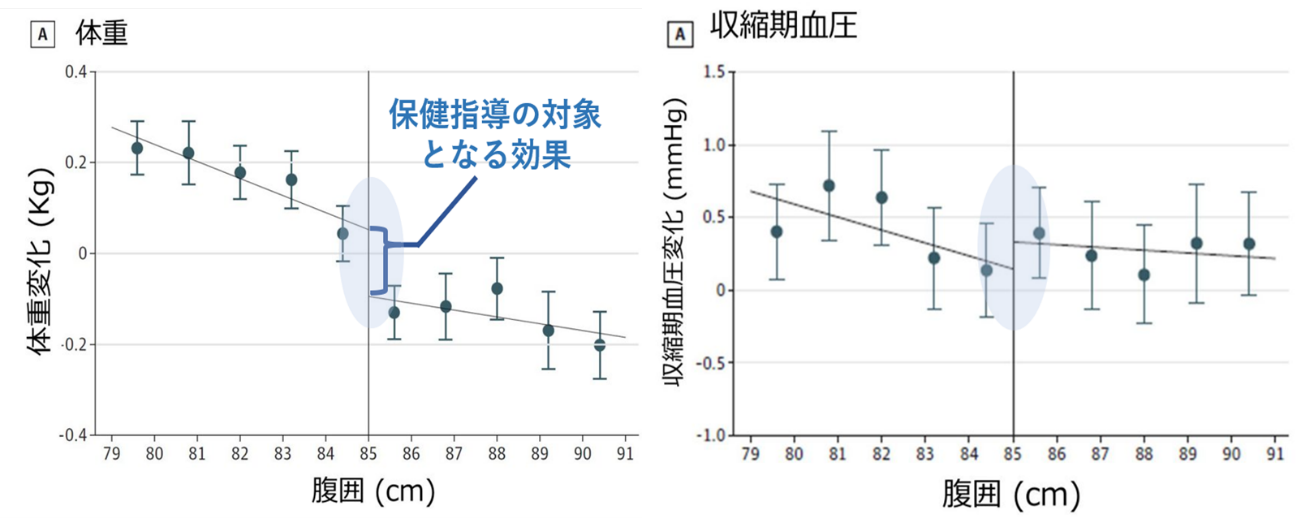

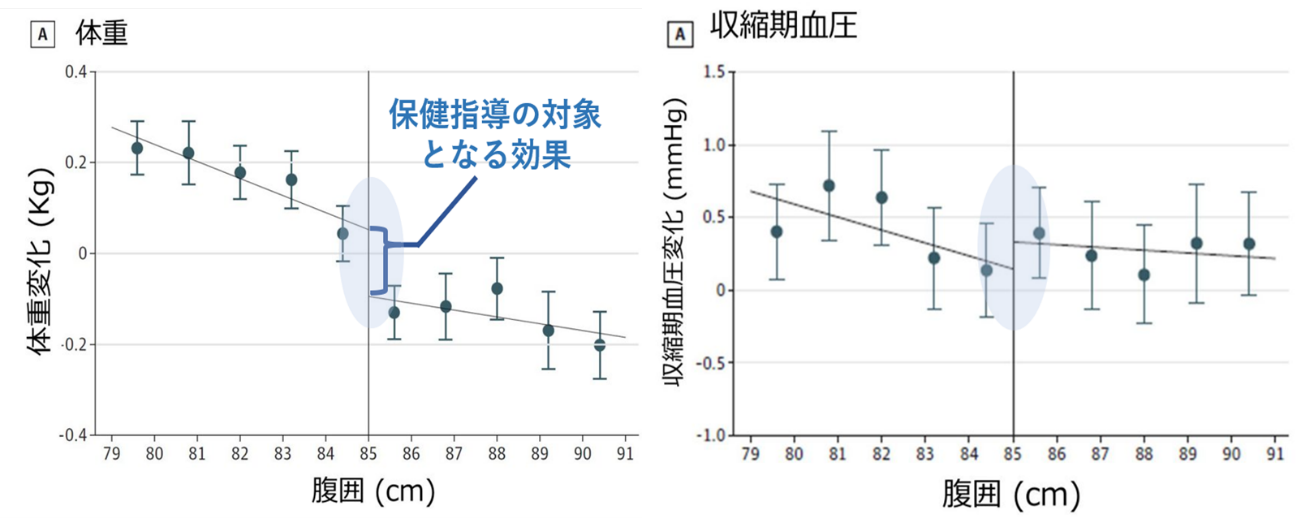

データに含まれる男性7万4693人に着目し、特定保健指導の対象となる基準値85㎝を利用して、基準値をギリギリ超えたか否かで指導の対象となったグループとならなかったグループに分け、両者の肥満、心血管リスクの1~4年後の変化を比較することで、その効果を検証した。

Findings(主な結果)

上の図には、肥満に関する数値である体重と、心血管リスクの数値である血圧の1年後の変化に着目した結果が示されている。体重は、保健指導の対象となることでわずかに改善効果が見られた(BMI、腹囲も同様の結果)。

一方で、心血管リスクに関する指標である血圧については、明確な改善効果は見られなかった(血糖値、コレステロール値も同様の結果)

加えて、わずかに見られた肥満への効果も、3年後以降は見られなくなり、現行のメタボ健診・特定保健指導の効果は、基準値である腹囲85㎝周辺の男性に対してはきわめて限定的だと評価できる。

Interpretation(解釈、示唆)

効果が限定的だった原因として、現行の基準値が適切でない可能性が挙げられる。データに照らしても、男性の基準値である腹囲85㎝は多くの人々が上回っており、そこに本来は指導を必要としない健康な人々も含まれている可能性がある。費用対効果の観点からもより効果的な対象者を検討し、エビデンスに基づいて基準値を検討していくことが求められる。

保健指導の対象とされても実際に指導を受けた人が少ないことも問題であり、人々のインセンティブや行動経済学的な知見を考慮した制度の改善も必要だ。

加えて、より詳細かつ包括的なデータを用い、効果的な保健指導の内容に関するエビデンスを蓄積して、改善につなげていくことが求められる。

背 景

メタボ健診はその目的を達成できているのか?

論文プレビュー

メタボ健診の保健指導に効果はあるか?:エビデンスを活用した評価と改善

記事作成:尾崎大輔(日本評論社)

|