日本再分配政策史年表

再分配政策史年表と使い方

日本再分配政策史年表は、戦後から2019年まで75年間の税・社会保障・労働・教育政策の主要な変遷を包括的に年表の形式に整理したものである。この年表をタテとヨコに視ることによって、政策実証研究に役立ててもらうことを目的としている。タテに視ることによって、政策制定の経緯や時代背景を把握できる。ヨコに視ることによって、同時代における他の重要な政策変更を確認できる。CREPEで所属学生と研究員20人が2018~20年の2年間協力し、専門書や政府資料などの調査をもとに専門家の先生から助言を仰ぎつつまとめた。多岐にわたる政策変更を一緒くたにまとめることにより、そのゆるやかなつながりへの気づきの一助となることを目的としている。

資料は、以下のリンクからダウンロードできる。

再分配政策の構成要素分類

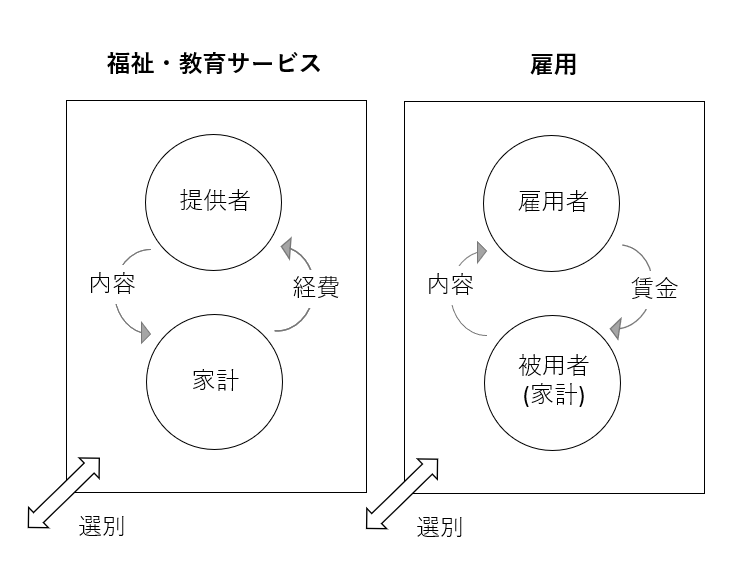

政策調査を始めた2018年当初、多岐にわたる領域の専門書や資料に一貫性などを見つけられず、ばらばらの政策群について読んでいるようだった。しかし、資料整理が進めるにつれ、それら政策対象は異なっていても共通構造を持っていることに気づいた。その共通構造の要点は以下の通りである。

これらは、『現金』対『現物』給付や『財』対『サービス』など、経済学研究で一般的に活用されている概念分類とは異なる。以下の論考において公共経済学の理論と関連付けてまとめた。

再分配政策史についての主要な気づき

多岐にわたる政策変遷を俯瞰すると、政策ごとに調べていても気づかないような発見があった。演繹的論理に基づくものではなく、経験則でしかないかもしれないが、主要な気づきを以下にまとめた。抜本的な政策改革には10年を越える年月がかかる

それぞれの政策領域における抜本的な政策変更を考えると、公的な発案から実施までおおよそ10年かかり、その後もなだらかな拡充を経ているようである。富裕税や大学の進学適性検査など、戦後のGHQ指導によるトップダウンの急進的な政策変更があったが、政治主権が日本に戻ると間もなく廃止されてしまったこととは対照的だろう。これは、広く国民的理解が深まるのに時間がかかるからだろうか。多くの関係者と調整するのに時間がかかるからだろうか。ときに重要な政策変更がすぐに実施されないことにいら立ちを覚えがちだが、挫折や抵抗を経て成立することが、歴史の常なのかもしれない。

少子化に伴って子どもや子育て家庭への再分配が拡充している

多くの政策分野において、子育て家庭や子どもへの再分配が1970年代以降拡充しているようだ。「シルバー・デモクラシー」と叫ばれるように、高齢化に伴って年金や高齢者医療・介護の社会的負担が上がり、一般的には若年層への再分配が低減しているような印象を受けることがあるだろう。「若年層が人口全体の割合として減っているから彼らへの政策が低減する」という予測は、政治経済モデルの「中間投票者の定理」からも導出される。しかし、受益対象人口が減ったことによって一人当たりの支援を充実することができるという財政制約的な側面や、若年層の所得低下という必要性の上昇という側面もあるだろう。一人当たりの支援が拡充していることは「現状が十分・最適である」ことを意味しないが、少なくとも子どもや世帯当たりの政策を考慮すると一人当たりの支援は拡充しているようである。

「福祉元年」以前に福祉政策の基礎が形成されていた

高度経済成長を経て経済的に豊かになった日本が「福祉国家」となることを目指し、田中内閣は1973年を「福祉元年」と宣言した。力強い表現だから、戦後の福祉政策が1970年代初頭に始まったと理解されてしまうかもしれない。しかし、年表における「社会保障」を鑑みれば明白なように、重要な制度は戦後すぐの福祉三法や1958年の国民皆保険と1961年の国民皆年金によってすでに導入されていたのである。一概には言えないが、以下のように、1970年代初頭の政策は「現金」重視の政策が非常に多かった。これらは、戦後の高度経済成長やインフレーションによる歳入の増加を労働人口の他にも還元しようとしたからだと言われている。しかし、「福祉元年」と冠した年にオイル・ショックが起き、経済成長は緩慢になった。むしろ1960年代の制度拡充が制度として重要であって、1970年代初頭は再分配政策が拡大一途であった時代の末期と考えることが自然なのではないだろうか。

戦前や戦時中に現代にも残る重要政策が多く生まれた

現代にも残る重要な再分配政策が大正・昭和初期に成立している。近代的再分配制度の成立の最重要な社会経済的背景とは、工業化に伴う近代化であろう。「所得」は農業社会でははっきり定義することが難しい近代的概念であるし、工場などにおける労使関係から労働法が必要とされ、また教育制度も工業化に伴って必要な知識や技能が変わってきたからだ。 GHQの主導したシャウプ税制、福祉三法、労働制度や教育制度の基盤は抜本的だったが、近代再分配制度の原点は明治からのなだらかな発展までさかのぼらなくては理解できないのではないだろうか。日中戦争開戦の1938年や終戦近くになって、上記のような政策が成立したことは戦争と再分配政策の関係が相反する一面のみではないことを表しているのかもしれない。もちろん、「欲しがりません、勝つまでは」の標語に象徴されるように、戦前・戦時中は国民の生活は顧みられず、1945年終戦当時の最高税率は97%にも及んでいた歴史を忘れてはいけない。

担当者名

CREPEトレイニー(2018-2020):

池上慧 (所得税計算プログラム)、石幡祐輔 (義務教育、高等学校)、井上ちひろ (大学)、岡本千草 (土地規制)、奥村恭平 (相続税計算プログラム)、河原崎耀 (保育)、菊池信之介 (年金、高年齢者雇用、社会背景)、黒川洸洋 (住民税、固定資産税)、高橋雅士 (相続・贈与税、その他の物品税など)、田邊一成 (労働政策)、則友雄磨 (生活保護)、御子柴みなも (所得税、介護)、八下田聖峰 (消費税、児童手当)、Quentin Batista (プログラム環境の調整)

研究アシスタント:

池田将人 (年金)、小林雅典 (介護)、小牧将吾 (公的医療制度)、澤山健(社会背景)、柴田真宏 (生活保護)、辺見裕樹 (高年齢者雇用)、見角魁星 (社会背景、文章推敲補助)

全面協力: 深井太洋

特任研究員: 古川知志雄 (障害者福祉)

年表デザイン: (株)ダイワクリエイト

監督: 市村英彦、川口大司

これらの内容は、有益な助言と励ましを下さった多くの専門の先生方なくては完成しえなかった。上記の論考「構成要素から望む再分配政策」に御礼を書き添えている。

文責: 古川知志雄(2018-2019年度CREPE特任研究員)