論文プレビュー:育休を延ばせば女性は働きやすく・生みやすくなるのか?

画像提供:freeangle / PIXTA(ピクスタ)

目 次

イントロダクション:育休期間の延長は必要か?

働く女性を個人ごとに追跡調査したデータ

女性の就業・出産・育休取得の選択パターンを経済理論で描く

育休延長の政策シミュレーション

子育てしながら働けるサポートがより重要

イントロダクション:育休期間の延長は必要か?

女性活躍推進とその実現に向けた子ども・子育て政策は、安倍政権が従来から力点を置いてきた政策であり、待機児童対策等も含めてさまざまなシーンで度々言及されている。さまざまに取り組まれてきた子育て関連政策の中でも、本稿で紹介する論文Yamaguchi (2019) は、2013年4月に行われた安倍首相の「成長戦略スピーチ」で述べられた、育児休業(育休)期間を当時の原則1年から3年への延長を認める要請を経済界へ行ったことに着目して、その効果を厳密に予測したものである。子ども・子育て政策は、主に女性の就業支援と出生率の向上を目的として実施されてきた。育休3年要請もその一環として考えるならば、その期間延長が女性の就業率と出生率の向上に資するものであるか否かを考えなければならない。

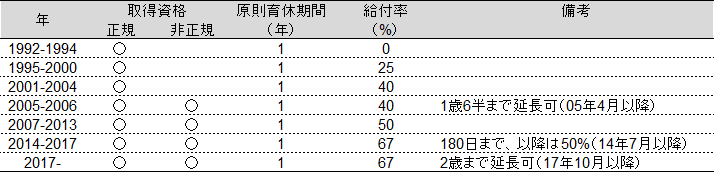

表1のように、日本の育休制度はこれまで徐々に整備されてきた。育休中に支給される公的な給付金は徐々に引き上げられてきたし、2005年からはそれまで無期雇用の正社員のみであった対象が一定の条件のもとで非正社員(有期雇用労働者)にも拡大された(育休制度を含めた家族政策の国際的な比較については、OECD Family Database等を参照)。

表1 日本の育休制度の変遷

(注) 現在の育休制度は、2017年10月から最大2年まで延長可能、2014年7月から給付率は取得後180日まで67%、以降は50%であるが、本論文で用いるデータは2011年までなので、その当時までの制度に基づいて分析されている。

(出所) Yamaguchi (2019), Table 1をもとに作成。

しかし、育休3年は現実にはまだ実施されていない政策であり、その効果を過去のデータに基づいて評価することはできない。このような場合、政策実施前の時点で効果を予測することが重要となるが、ともすれば恣意的になってしまいがちな将来予測において、どうすれば信憑性のある精緻な結果を導くことができるのだろうか。そこで本論文が用いるのが、個人を複数年にわたって追跡調査したパネルデータと、「構造推定」と呼ばれる手法である(大まかな構造推定の手順については、「背景:女性活躍のための育児休業政策」の後半を参照。また著者自身の研究内容に沿って構造推定アプローチの考え方わかりやすく解説されている、伊神満 (2018)『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経BP社、もぜひ参照されたい)。

働く女性を個人ごとに追跡調査したデータ

本論文では、公益財団法人家計経済研究所(家経研)が実施していた「消費生活に関するパネル調査」に基づいてデータセットが構築されている(家経研は2017年12月に解散したが、以降の調査運営は慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターに引き継がれている)。この調査は、「若年女性の生活実態を、収支・貯蓄、就業行動、家族関係などの諸側面から明らかに」することを目的として1993年に開始されて以降、主に婚姻、出産、配偶者の仕事等々について毎年回答を集めている。最初は24~34歳の女性1500人を対象とし、1997年に24~27歳の女性500人、2003年には24~29歳の女性836人、2008年には24~28歳の女性636人が追加され、現在にいたる。家経研がスタートさせた同調査は、同一個人を複数年追跡するパネル調査の日本におけるパイオニア的存在であり、きわめて適切な質問紙や調査の設計がなされている(たとえば毎年同じことを尋ねるなど、経年で比較可能な最低限の条件はもちろんクリアされているし、分析上重要な労働市場での経験年数に関する質問も、ある年から自身の18歳以降のキャリアを回顧的に尋ねる形で導入されている)。一方で、一般的にこうしたパネル調査はきちんと回答してもらえない、調査票を回収できないなどといった問題に悩まされている。特定個人の情報が蓄積され研究者等に利用ことに対して、近年のプライバシーへの意識の高まりから不安に思う人々が増えているといった要因もあるかもしれない。しかしパネル調査に基づくデータの存在は、ある施策の効果のみに着目して因果関係を抽出し、より精度の高い政策評価や予測を行うためにきわめて重要である。

さて本論文では、同調査の1993~2011年に観測されたデータの中から、既婚者で、各種学校を卒業しており、かつ自営業者ではない対象者を抜き出して、構築したデータセットが用いられている。大まかには、1826人の女性を8年間追跡した個人ごとのデータ(年齢は24~52歳)である。このデータの大まかな傾向としては、徐々に出産後に労働市場に戻ってくる女性は増えているが、その多くは非正規労働者となっていることが読み取ることができる(詳細は Yamaguchi (2019) を参照。なお論文では、同調査データは「労働力調査」などの一般的な政府統計に近い特徴を捉えていることなども説明されている)。

女性の就業・出産・育休取得の選択パターンを経済理論で描く

ここでは、本論文が用いる構造推定アプローチの概略について、簡単に述べる。まず上記のデータを用いて、女性たちが自身や配偶者の所得等の社会・経済的な要因に応じて自らの就業・出産・育休取得をどのように決めるかを描写した意思決定モデルを構築する。次に、現実のデータをこの意思決定モデルに当てはめることで、政策の変更(ここでは主に育休制度の導入や育児休業給付金の給付率の変化)に対する女性たちの反応度を確認する。具体的には、表1で示したようなデータ期間中の育休取得資格の変化と、給付率の段階的な引き上げを利用して、両者の変更が人々の意思決定に与える影響を測定する。そして、これらの反応を人々の意思決定モデルに盛り込むことで、現実データと経済理論に基づいた将来の政策変化(主に育休期間の1年から3年への延長)を予測することができるのである。ところで女性たちは、どのように自身の就業・出産・育休取得を決めるのだろうか。まずは、就業について経済理論に基づいて考えると、就業をすれば収入が得られる半面、自由に使える時間が減ってしまう。趣味や旅行の時間等はもちろん、幼い子どもがいる場合には、子どもと一緒にいる時間も少なくなる。子どもを預けて働きに出るには金銭面の負担も必要だし、幼い子どもを置いて働くことへの不安や抵抗感もあるかもしれない。

一方で就業を通じて得られるのは、現時点の収入だけではない。蓄積された仕事の経験は、自身の将来の収入を増やすことにもつながる。その反面、仕事から離れると次のようなデメリットが生じうる。まず、(1) それまでの仕事を通じて培った専門知識やスキルが徐々に失われてしまう。次に、(2) 日本のように労働市場の流動性が低い場合、正社員として働いた経験があっても、一度辞めてしまうと、新たに別の正社員としての職をみつけるのが難しいと言われている。場合によっては、就業可能な職が長期間みつからないこともあるかもしれない。こう考えると、仕事復帰保証付きの育児休業制度は、上記 (2) がもたらす労働者の負担を軽減してくれる機能をもつ。加えて給付金によって、所得の面でも離職のデメリットはある程度は軽減される。

本論文では、このような状況下での時間を通じた女性の就業・出産・育休取得における選択を、経済理論の一般的な想定に基づいてモデル化する。経済理論の一般的な想定とは、「女性が現在および将来を考慮して、自分にとって最も望ましい結果が得られるような意思決定を選択する」、というものである。その際、自身の所得、配偶者の所得、育児に掛かる出費などの金銭的な要因に加え、子育てを通じて得られるお金以外の満足感、幼い子どもと離れて働きに出ることへの抵抗、育休取得の際の上司との折衝や現場での調整・引き継ぎ、同僚への申し訳なさや、長期間職場を離れることへの心理的な不安などといった非金銭的な要因も考慮して、総合的に決めるとする。

これらの点を考慮した女性の就業・出産・育休取得における意思決定を定量的な分析に落とし込むために、本論文では「動学的離散選択」という意思決定モデルを用いる。これは、上記の想定のもとで女性が就業するか否か、出産するか否か、就業中に育休を取得するか否かを選択する状況を数理モデルで描写したものである。就業選択については、正社員と非正社員のどちらの形態で働くかも区別されている(この点は先行研究に対する本論文の特長の1つである)。これにより、離職した状態から正社員として復帰する場合と、非正社員として復帰する場合の困難さも比較可能な形で捉えることができる。また、そのとき何歳の子どもがいるかを明示的に区別している点も、本論文の特長である。これにより、子どもが0歳の場合と1、2歳やそれ以上の場合に働きに出る際の金銭・非金銭面でのコストを比較することもできる。

ここではモデルの現実妥当性を検証する手続きには立ち入らないが、 Yamaguchi (2019) では、このモデルがうまく実際の女性の行動パターンを再現できているかを統計的に厳密に確認したうえで予測を行っている。以下では、育休期間の3年への延長が女性の就業・出産・育休取得選択にどのような効果をもたらすかを分析したシミュレーション結果を紹介する。

育休延長の政策シミュレーション

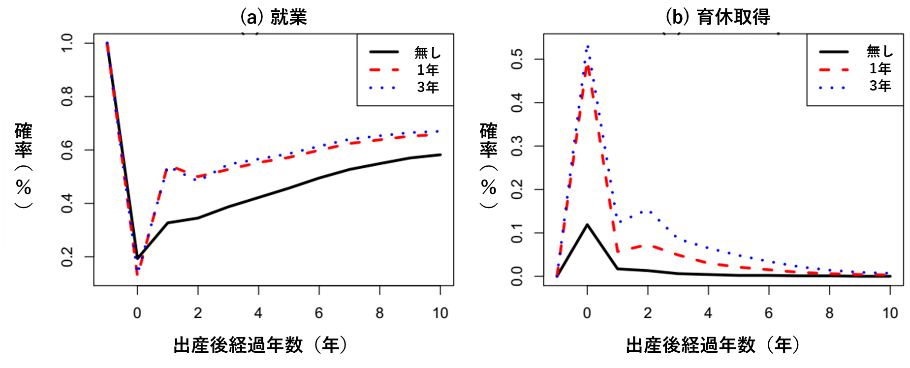

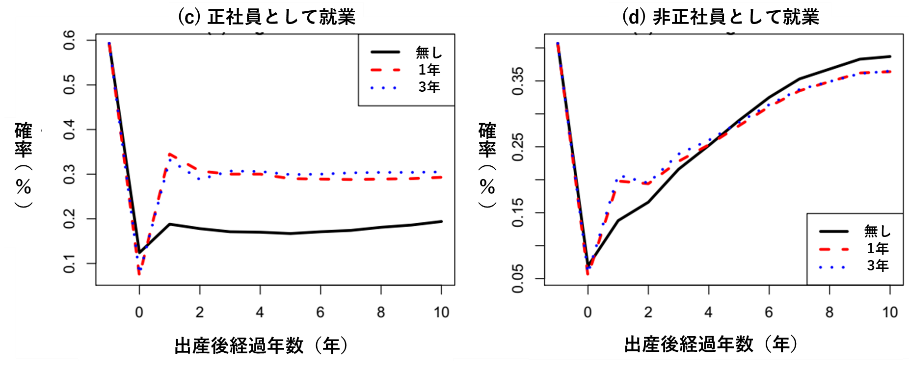

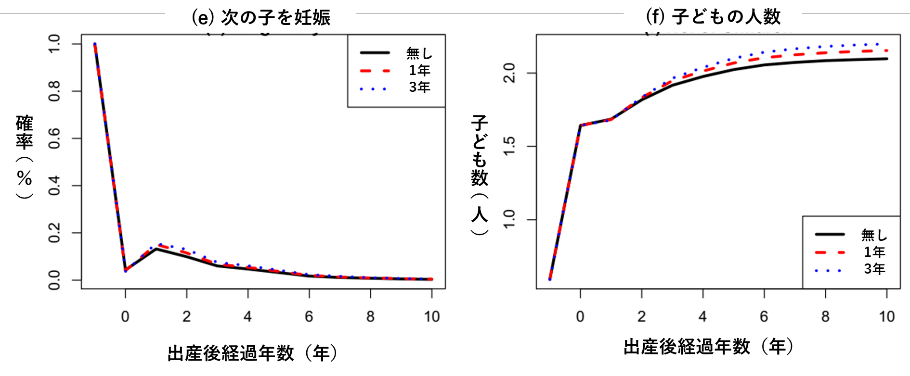

本論文では育休期間の延長に加えて、給付率の変化や出産に際しての多額の一時金給付などさまざまな仮想の政策が実施された場合の効果についてシミュレーションを実施して予測結果を示しているが、ここでは主に育休期間が導入された場合(つまり育休0年から1年への変化)と、期間が1年から3年に延長された場合に着目して、それぞれの政策が女性の就業や出産、子どもの数の決定にどのような効果をもたらすかについての予測結果を示すこととする。このように、ある政策がもし実施されたらどうなるかを分析するための手法は、反実仮想(カウンターファクチュアル)シミュレーションと呼ばれる。大まかな結果は、図1に示されている。図1の6つのグラフは既婚女性が出産後に、(a) 就業する、(b) 育休を取得する、(c) 正社員として就業する、(d) 非正社員として就業する、(e) 次の子どもを妊娠する確率に加え (f) 子どもの人数について、子どもが生まれた年以降の10年間の推移を示している。政策目標に照らすと、(a)、(c)、(d) が女性の就業率向上に、(e)と(f)が出生率向上に関するものだとみなせる。図1では、育休制度がない場合(0年)と、期間が1年、3年の場合に分けて、それぞれの推移が描かれている。まず重要なのは、育休無しから1年になった際にはそれぞれ比較的大きな変化を見せている一方で、1年から3年になった際にはほとんど変化が見られない点である。また、出生率向上に関わる (e) と (f) については就業支援と比べると大きな効果は見られなかった。

図1 育休期間延長の政策シミュレーション結果

(注) グラフ (b) で育休制度無しの場合に取得確率が0でないのは、法制度とは関係なく自主的に育休を提供している企業が存在することを示している。

(出所) Yamaguchi (2019), Figure 3より作成。

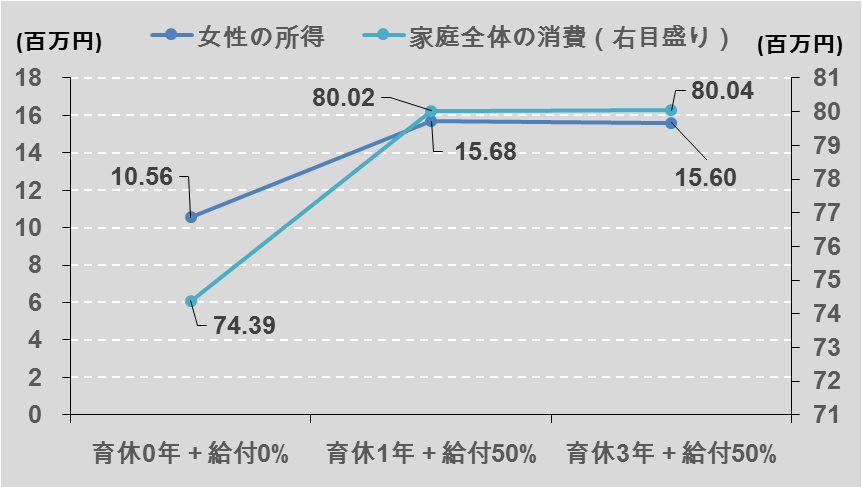

加えて本論文では、出産後15年間の累積的な自身の所得と家庭の消費額を初期時点の価値で評価した値も算出している。その結果の一部を図2のように示したが、ここでも育休無しから1年になった際に評価額が大きく上昇しているものの、1年から3年に延長されてもほとんど変化がないことが見て取れる。

図2 累積所得・消費額に対する育休期間延長の効果

(注) 割引率を5%とおいて、子どもが生まれてから15年間の所得・消費額の割引現在価値が算出されている。論文では、より多様な政策パターンの組合せや評価額や効用水準が示されている。

(出所) Yamaguchi (2019), Table 15より作成。

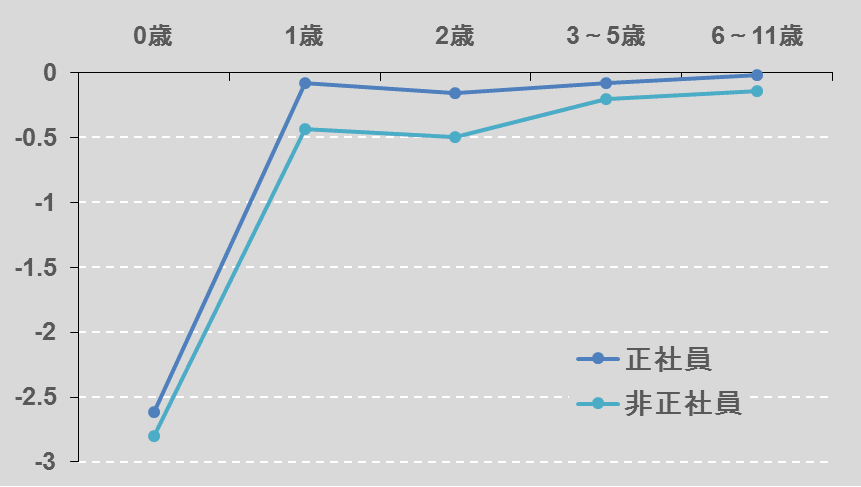

なぜこのような予測結果になったのだろうか。1年間の育休導入で大きな効果が見られた原因としては、1歳未満の子どもを抱えての就業に大きな困難を伴うことが挙げられる。図3は、実際のデータとモデルから算出された、就業時の母親の満足度の基準(効用水準)に子どもの年齢が与える影響が、正社員・非正社員として就業した場合にどれだけ変化するかを示している。0歳の子どもを抱える女性は正社員・非正社員のどちらの場合でも満足度が大きく下がる(マイナス)のに対して、1歳を超えると途端に影響が見られなくなる。このことは、0歳児の預け先が限られていて保育料金も高額であること、生まれたばかりの子どもを預けることへの心理的な抵抗や自分で面倒をみたいと強く思う気持ちが1歳以上の場合と比べても非常に大きいことなどを反映していると考えられる。

図3 就業時の効用水準に対する子どもの年齢の影響

(注) 割引率を5%とおいて、子どもが生まれてから15年間の所得・消費額の割引現在価値が算出されている。論文では、より多様な政策パターンの組合せや評価額や効用水準が示されている。

(出所) Yamaguchi (2019), Table 7より作成。

加えて本論文では、仕事を通じて得られる専門的な知識やスキルにも着目している。もし育休を取得して仕事から離れると、次第にそうした技能は衰えてしまうだろう。出産後1年間は、子どもを預けるデメリットが上回っていたとしても、2年、3年と経過すると、子どもを預けるデメリットが低下することもあり、この影響が顕著になってくる。

さらに、日本の労働市場の流動性が低いことが、1年間の育休制度導入の効果をより高めていることについても指摘している。現在の日本では、たとえ正社員として働いていても、一度離職すると再び同じ正社員として労働市場に再参入するのが難しく、非正社員から正社員への移行も難しい。こうした状況では、復帰保証付きで1年間育児のために休業できる制度は、労働者にとっては大きなメリットとなる。逆に、労働市場の流動性が高く再参入が容易な場合には、職場復帰の保証がもたらすメリットは小さくなる(なおカナダやドイツなど、復帰保証のない雇用保険のような形の育休制度を持つ国も存在する)。

本論文は、上記以外にもさまざまな要因の可能性や、育休制度を法律で定めることの意義、給付の有無の違い、職場復帰が保証(義務化)される場合とそうでない場合の違い、さらには育休とは別に高額な出産ボーナスが与えられた場合などについて政策シミュレーションを行って、それぞれが就業・出産・育休取得選択に与える効果の議論を展開している。詳細はぜひ、 Yamaguchi (2019) を参照してほしい。

子育てしながら働けるサポートがより重要

本論文の予測結果から明らかとなったのは、1年間の公的育休制度導入は女性の就業を促進する効果が見られる一方で、3年間に延長しても効果はほとんどないということである。つまり、安倍首相が2013年の成長戦略スピーチで述べた、女性活躍推進のためとして要請した「育休3年」は、仮に実現していたとしても効果がなかったことが示唆されたのである。一見すると、育休延長は女性の就業率や出生率の向上につながりそうに感じられる。しかし現実のデータと経済理論に基づく予測からは、そのような効果はほとんど見られなかった。さらに、構造推定アプローチによって女性たちの就業・出産選択の構造と政策変化に対する反応度までをモデルで規定したことで、「なぜ効果がないのか」という因果関係の側面まで明らかにすることができた。このように、未実現の仮想的な政策が実施された際の効果について、実際のデータと経済理論に基づいて精密に予測できるのが、構造推定アプローチの最大のメリットである。育休を3年まで延長できることで恩恵を受ける人々も確かに存在するかもしれない。しかし本論文の分析によれば、長期間職場を離れることの金銭的・心理的なデメリットが休業できるメリットを上回る人が多く、経済全体で見た場合には女性就業率や出生率の向上という政策目標に効果をもたらすものではなかった。ただしより現実的に考えると、公的な育休の期限が3年に延長された場合、実際に3年取得する者は少ないとしても、それをふまえた現場での体制の整備等々は必要となり、取得する可能性のある女性を雇用する際に企業が負担するコストが大きくなる可能性もある。この場合、仮に働きたい女性が増えたとしても、育休取得可能性のある女性労働者への企業側の需要が低下してしまうかもしれず、そうなると労働需要側の要因で女性就業が阻害されることも考えられる。本論文では企業の労働需要を一定と仮定して分析しているためこの経路の分析は実施できていないが、こうした点も加味すると、本シミュレーション結果は育休延長がもたらす就業選択への影響の上限と捉えるのが適切かもしれない。

本論文の著者の山口氏によれば、女性のキャリアと出産の間には常にトレードオフが存在するため、それらを同時に向上させるのは政策担当者にとって非常に困難であるという。先に触れた通り、育休制度の就業選択への影響は認められた一方で、出生についてはあまり効果が見られなかった。また本論文では、高額(100~500万円)の出産ボーナス支給政策が実施された場合の効果もシミュレーションで予測しているが、この政策は出産を増加させるものの、就業の金銭的・非金銭的なメリットを弱め、女性の就業確率や収入を低下させるという結果が示されている。

それでは、女性の就業と出産を同時に支援できる政策はあるのだろうか。山口氏は、保育サービスを一層充実させることの重要性を強調する。同氏は、すでにある程度整っている育休制度をさらに強化するよりも、保育サービスの供給を十分に整備することを通じて母親が子育てと就業を両立できるようにサポートすることが、離職のデメリットを最低限に抑えつつ母親の負担を引き下げる効果をもたらすのではないかと指摘している(保育所整備が母親の就業支援に与える効果については、CREPEFR-6「保育所拡充の就業支援が効果的なのはどんな家庭の母親か?」で紹介した論文:Yamaguchi, Asai and Kambayashi (2018) も参照)。

現在、幼児教育(保育)の無償化政策が実施に向けて進められている。金銭面でのサポートが重要であることは言うまでもないが、それよりも、保育サービスの供給を充実させ、保育所の整備を進める政策を着実に前進させていく方が、幼い子どもを持つ母親の就業支援により効果的である可能性が高い。そして、保育所の整備が進むことで、子どもを持つことへの不安が解消されていけば、出産という意思決定をする人たちも増えていくことにもつながりうる。保育政策についてのこうした側面は、まだまだ実証的な研究が不足しており、将来どのようなことが起こるかは不明瞭である面が多いが、特に日本が直面する喫緊課題でもあり、今後のさらなる研究の進展が期待される分野である。

「背景:女性活躍のための育児休業政策」へ

CREPEフロンティアレポートシリーズはCREPE編集部が論文の著者へのインタビューをもとにまとめたものです。